XX

Становятся ли они похожими на нас?

Я верю, что мы можем ее [Россию] спасти с помощью торговли. Коммерция оказывает отрезвляющее влияние… На мой взгляд, торговля положит конец жестокости, грабежам и грубости большевизма с большей степенью вероятности, чем любой другой способ.

Премьер министр Великобритании Ллойд Джордж

10 февраля 1922 года.

Подобно снегопаду, который начинается с нескольких неуверенных снежинок, потом начинает вьюжить и, наконец, перерастает в метель, новость про то, что советское правительство прекратило глушение, чего официально, впрочем, никогда не допускало, радиопередач Голоса Америки, Би Би Си и западногерманских радиостанций, распространилась среди русских.

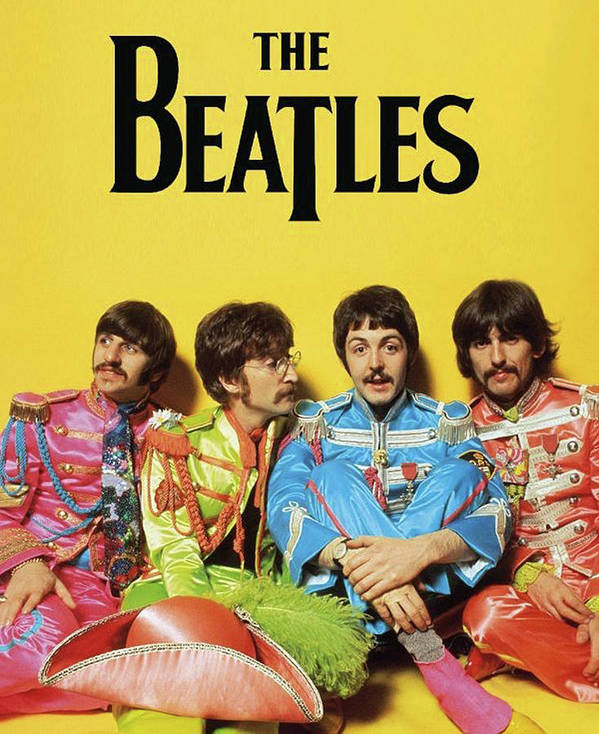

Это случилось в середине сентября 1973 года. Спустя несколько дней мы зашли в квартиру наших русских друзей, в семью, разработавшую сложную схему доставки из-за границы джинсов и французских духов, ухитрявшихся украсить свои книжные полки изданными за границей произведениями и могущих повесить на стене кухни постер с изображением группы Битлз.

Их десятилетний сын Вася ходил по гостиной, приложив к уху портативный транзисторный приемник, его карие глаза сияли восторженным блеском, а по лицу растеклась довольная улыбка.

“Он так ходит несколько последних дней со своим приёмником, слушает «Голос Америки» – сказала его мать. – И мы тоже слушаем».

Ещё один мой приятель, специалист по вычислительной технике, сказал мне, что в их НИИ лектор-коммунист выступал перед избранной аудиторией работников с политической лекцией об Андрее Сахарове. После вступительного слова лектора кто-то попросил его разъяснить, что же точно говорил Сахаров, ведь ни одно из его заявлений не публиковалось в советской печати, и он без обиняков заявил: «может быть, кто-то слушает иностранное радио и поделится с нами, что там говорят о Сахарове». Никто не принял его предложения, но сам этот случай говорил о том, какая поразительная перемена произошла всего за сутки.

Конечно, некоторые люди урывками слушали западные голоса всегда. Через несколько недель по прибытии в Советский Союз, в Кишиневе, столице советской Молдавии, меня пригласила в гости в старую квартиру в полуподвальном этаже супружеская чета. За закрытыми шторами я смотрел, как хозяин вертит ручки настройки старого, в виде ящика, коротковолнового радиоприёмника на длинных тонких ножках. В Сибири, в городе Братске мне в одном доме показали удивительную коллекцию западной рок музыки, которую составили участники молодёжного поп – ансамбля из магнитофонных записей передач «Голоса Америки».

Английского языка они, на самом деле, не понимали, но один из них сказал, подражая густому сочному голосу диск жокея «This is Willis Conover bringing you Music USA», и все дружно рассмеялись. Во время прогулок по подмосковным лесам, на пикниках или дачах, или дома, в небольших, и среднего размера городах и посёлках, повсюду, от Карпат на Украине до дальневосточного тихоокеанского побережья, советские люди слушали иностранное радио годами. Но в больших городах «глушилки» делали это предприятие не только трудным, но и опасным.

Теперь, когда «голоса» глушить внезапно перестали, люди могли не только их слушать, но и допустить в разговоре, что слушали и раньше. Молодежь могла, не таясь, обмениваться кассетами с записями иностранной поп-музыки или продавать их. Их родители на работе могли со знанием дела рассуждать о новостях с войны Йом Кипур в 1973 году [1]. Специалист по ЭВМ средних лет, по его словам, впервые в жизни почувствовал влияние разрядки на свою личную жизнь. Конечно, он с облегчением узнал об улучшении советско-американских отношений «потому что все хотят мира». Но пока передачи глушили, он чувствовал, что разрядка была «для больших шишек, а не для нас».

Элементы такого рода, изложенные в иностранной прессе и привозимые домой отдельными иностранными туристами или делегациями бизнесменов, пробудили в очередной раз неизбежный вопрос: “Становятся ли они более похожими на нас?» Изменилась ли жизнь внутри России и становится ли она свободнее?

Эти предположения вполне закономерны. Я сам склонялся к ним, когда ехал в Москву. Благодаря мгновенным радио коммуникациям ХХ века, постоянным поездкам людей по миру и объявлению разрядки напряжённости между Востоком и Западом, мы склонны думать, что мир становится более однородным и превращается в глобальную деревню [2]. Почти аксиомой становится тот факт, что если лидеры Востока и Запада будут ладить друг с другом, а рядовые граждане будут летать на похожих реактивных лайнерах, приземляться в схожих аэропортах, ездить на подобных одна другой машинах, носить не сильно отличающиеся один от другого костюмы и галстуки (или джинсы и туфли на платформе), отправлять астронавтов в космос, строить атомные электростанции, поручать решение задач компьютерам, а сердца молодых людей будут стучать в общем ритме рок музыки, то образ жизни человека при капитализме и при коммунизме будет все более схожим. Ученые даже придумали для этого специальное слово «конвергенция», удобный и успокаивающий тезис о том, что массовое производство, с его широким масштабом и комплексной организацией процесса, наряду с современной технологией сегодняшних экономик увлекут эти две системы на сходные пути. Потом, как выходит по этой теории, экономическая и политическая системы тоже сольются, так как будут иметь дело со сходными проблемами, и естественным образом будут развивать сходные методики и институты.

Почти на каждом повороте советской истории после смерти Сталина, мы на Западе, и многие в самой России, ищем подтверждения надежды на эрозию жестокого тоталитаризма, выстроенного Сталиным. Решительный приговор Хрущева сталинскому террору в 1956 и 1961 году, казалось, разрушил тогда миф о непогрешимости компартии. Русские думали, кто-то в надежде (а кто-то в панике), что назойливое повсеместное провозглашение превосходства советского образа жизни прекратится. Культурный фермент Хрущевской оттепели – первый расцвет Евтушенко, Вознесенского, Солженицына и других, казалось бы, поставил либерализацию советской культурной и интеллектуальной жизни на новый, многообещающий и, как представлялось, необратимый путь. В 1950-е годы Запад поддерживал эту тенденцию, развивая культурный обмен с Москвой. Мы были одновременно удивлены и обрадованы публикацией за границей романа Пастернака «Доктор Живаго». Да, автора чернили, заставили отказаться от Нобелевской премии, и он умер в одиночестве.

Но его не ликвидировали физически, что наверняка случилось бы при Сталине. В середине 1960-х казалось, что либерализация идёт на подъем, когда сотни ученых и других либеральных интеллигентов, – некоторые из них были коммунистами – рискнули письменно протестовать против судов над писателями типа Андрея Синявского и Юлия Даниэля (фото), переправивших свои рукописи на Запад, и были наказаны теми, кто сменил Хрущева. Когда эта волна писем протеста пошла на убыль, и произошло отступление с завоёванных позиций, некоторые более трезвые головы заговорили о том, что воспитание новых поколений инженеров, технократов и специалистов по ЭВМ приведёт к размыванию влияния идеологии и принесет экономические и политические реформы. Наконец, наступила разрядка, явившаяся формальным признанием стратегического пата, и сопровождаемая готовностью Москвы торговать с капиталистами, доселе обвиняемыми во всех смертных грехах. И снова показалось, что советская система претерпевает фундаментальные изменения.

Советская жизнь настолько переполнена подводными течениями, – некоторые из них устремлены в противоположных направлениях – что ни один человек со стороны не сможет с уверенностью сказать, куда идёт советская Россия. Но некоторые тенденции к изменениям заметны, а отдельные изменения уже явно имеют место. Самое существенное из них, разумеется, это – прекращение сталинского произвольного сумасшедшего массового террора, иррационально проредившего высшие эшелоны партийного и военного руководства и уничтожившего миллионы простых граждан. Это – заслуга Хрущева. И хотя память о сталинском терроре и его наследие живы, для большинства русских, живущих сегодня, чувство освобождения от нависавших над ними опасности оказаться жертвой чисток, составляет непреложный жизненный факт.

Один раз, когда я выходил из нашей квартиры в гетто для иностранцев вместе с двумя молодыми супружескими парами, достаточно смелыми, чтобы пройти мимо охранников из тайной полиции, стоявших у наших ворот (фото Х. Смита), молодой супруг одной из пар испустил вздох облегчения и сказал: «При Сталине я никогда бы на такое не пошёл. Нам всем настал бы конец». Прошёл ли их поступок без неприятных для них последствий в брежневской России, я так и не узнал, потому что не мог больше до них дозвониться. Но я уверен в том, что даже если бы об этом когда-либо узнали, то наказание для них не было бы таким суровым, как при Сталине.

Почти таким же важным для тех русских, кого я знал, было радикальное изменение в стандартах жизни в Союзе по сравнению со сталинскими временами. При диктаторе из них выпивали почти всю кровь, и подавляющее большинство граждан не имело достойной пищи, жилья и приличной одежды. Их существование было практически сведено к жизни рабочего скота, вкалывающего на стройках коммунизма. Сейчас, в 1970-е годы, они переживают самое лучшее десятилетие в советской истории. Они по-прежнему бедны по стандартам промышленно развитого Запада, и вынуждены переживать магазинные мытарства, которые привели бы в уныние менее слабую расу. Но единственный стандарт сравнения, имеющийся у них в наличии, это – прошлое и, как очень многие русские мне говорили, они очень довольны тем, что «живут намного лучше, чем наши родители».

Более того, в верхнем слое среднего класса, состоящего из интеллектуалов, руководителей всякого рода, инженеров, писателей, танцоров балета и прочих, официально одобренный консьюмеризм разбудил буржуазный инстинкт приобретательства, подавляемый десятилетиями. В своём личном автомобиле, кооперативной квартире, на частной даче (пусть даже если она не больше сарайчика для хранения инструментов), они нашли жизненную нишу, где могут спрятаться от всепроникающего коллективизма. Сам факт обладания собственностью разогрел аппетит к ещё большему приобретательству и обострил неудовлетворенность плохим качеством советских потребительских товаров и услуг. Он также дал новый толчок чёрному рынку и целой контрэкономике, ставшей неотъемлемой частью советской системы.

Новый материализм, чего как раз и боялись старые, более ортодоксальные коммунисты, способствовал эрозии коммунистической идеологии.

Все поют одну песню под фонограмму идеологически выдержанных лозунгов, но все три года моего пребывания в Москве я не помню, чтобы хоть кто-нибудь убедительно подтвердил хотя бы раз то чувство, которое выразила журналист Евгения Гинзбург, так вспоминавшая о своей молодости, пронизанной идеалами большевизма: «Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но, если бы мне приказали …умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний [3]». Это было четыре десятилетия назад. Теперь такого рвения найти невозможно. Тем более, что оно больше и не нужно. Сейчас имеет значение лишь фасад политического конформизма. Потому что партия, держа чуткие ушки на макушке на предмет любого отклонения от верных идеологических убеждений, настаивает на внешнем проявлении преданности, а молодые амбициозные карьеристы стараются соответствовать, так как поняли, что партийный билет является пропуском на хорошую работу, в комфортную жизнь, а может быть и к поездкам за границу.

Возможно, что самым большим потенциалом для перемен изнутри советской системы являются те силы, которые осознают необходимость в крупной экономической реформе. Довольно далеко в стороне от немногочисленных откровенных диссидентов, выступающих за открытую многопартийную политическую систему внутри экономического истеблишмента, образовалась довольно ощутимая скрытая лояльная оппозиция, слой управляющих и технократов, которых беспокоит то, что они называют «стагнацией» советской экономики. Он состоит из людей, которые удовлетворены существующей политической структурой, но хотят модернизировать экономику, заставить ее работать рациональнее и при меньшем вмешательстве со стороны высшего партийного руководства и центральных планировщиков. Группа современно мыслящих математиков-экономистов поставила под сомнение разумность сверхцентрализованного планирования, унаследованного от Сталина, при котором жёстко поставленные конечные цели производства должны быть достигнуты любыми путями, и призвала к более гибкому подходу.

В середине 1960-х годов премьер министр Косыгин (фото) выступил за относительную децентрализацию и попытался экспериментировать с понятиями прибыли и продажи, а не объёмом валовой продукции, бывшим мерилом экономического успеха. Другие, более ограниченные эксперименты в сфере экономического прагматизма, ставились в целях повышения производительности труда в строительстве и сельском хозяйстве.

Параллельно шёл заинтриговавший западных исследователей поворот от идеологии к большему реализму, выразившийся, начиная с конца 1950-х годов, в развитии советской социологии, тенденция, при которой некоторые социологи отошли от марксистских постулатов. К примеру, Брежнев мог хвалиться тем, что с каждым победным годом советское общество становится все более и более бесклассовым, а различие между трудом белых и голубых воротничков [4] все больше стирается, а социологические исследования показывали ровно обратное.

На самом деле социология начала делать робкие первые шаги ещё в 1920-е годы, пока Сталин не объявил эту науку антимарксистской. До 1958 года ее практически не было, в лучшем случае она считалась падчерицей одновременно экономики и философии. Она не преподавалась как отдельный предмет, потому что ее эмпирические методы являлись скрытым вызовом марксистско- ленинской идеологии и монополии партии на социальную информацию. Она реально стартовала в конце пятидесятых в качестве части интеллектуального фермента хрущевской эры. Даже некоторые умеренные представители коммунистической верхушки видели в социологии современный инструмент управления обществом и поощряли исследования в этой области. К середине 1960-х некоторые оптимистично настроенные социологи заигрывали с планами внедрения в систему политических наук ее в качестве эмпирической академической дисциплины вне общепринятых и чрезмерно идеологизированных курсов по марксизму – ленинизму.

К 1968 году в Москве был создан Институт прикладных социологических исследований [5] (фото) и говорили, что он даже проводит какие-то секретные изыскания для партии и военных.

Но задолго до этого – и, что было ещё удивительнее – появились исследования на местах, показавшие, что советское общество стало более расслоенным (а не более бесклассовым, как утверждал Брежнев), что для детей голубых воротничков восхождение по социальной лестнице становится все более проблематичным, что, несмотря на всю пропаганду насчёт страны победившего пролетариата и провозглашаемое уважение к физическому труду, молодые люди всех социальных слоёв с пренебрежением смотрят на такой труд, а стремятся стать физиками, инженерами, медиками, математиками, химиками или специалистами по радио. Одно социологическое исследование показало, что отпрыски из семей интеллигенции имеют по крайней мере в восемь раз больше шансов поступить в ВУЗ, чем дети колхозников, а западные учёные экстраполируют эти данные как один шанс из 24.

Некоторые из социологов стали показывать, что синие воротнички отчуждены от своей работы на заводах (что теоретически невозможно, так как отчуждение является результатом капиталистической формы собственности). Некоторые исследователи начинают изучать социологию религиозных верований и практик. Другие опросы свидетельствуют о том, что молодых людей интересует материальное благополучие, приносящая удовлетворение карьера или поездки за границу, а от политической индоктринации их воротит. Эти исследования были мелкомасштабными, они проводились то в одном, то в другом некрупном регионе, потому что советские социологи не имели, да и по-прежнему не имеют возможности провести общенациональный опрос. Часто результаты исследования печатаются ограниченным тиражом и их смысл теряется в многочисленных диаграммах. Но тем не менее, последствия социологических исследований оказались заметными. Более того, теоретики начали формулировать концепции для советской социологии, тесно соприкасающиеся с западными теориями. Весь этот феномен был с надеждой одобрен знающим сегментом советской либеральной интеллигенции, которая рассматривала развитие социологии, и эмпирические факты о советской жизни, открываемые ею, как пробный камень либерализации и важную ступень по пути к возможным реформам.

Но в 1971 году ходики повернули назад, и эмпирическая социология начала защищаться. Как это было в других сферах советской интеллектуальной жизни, она пострадала от неблагоприятной реакции на чехословацкие события, от рефлекса советских консерваторов на «ревизионистское» мышление и либерализм у себя дома, и от общего жёсткого преследования интеллигенции – в особенности евреев – тех, кто подписывал петиции во времена оттепели 1960-х годов.

«Заработало сразу так много пытливых умов, что они [власти] решили, что пора накидывать на них намордник». – говорил мне молодой социолог брюнет Саша. Мы виделись с ним в его плохо освещённой комнате коммунальной квартиры в центре Москвы. Саша нервничал от того, что встречается с иностранным корреспондентом, но ему не терпелось рассказать о чистках в московском Институте прикладных исследований, самом важном центре такого рода в стране. Инспекции, засланные в институт партийными чиновниками в конце 1970 и в 1972 году, опрашивали работников и заявляли о своих намерениях «разогнать паршивых овец», как он выразился. Директора института спровадили на пенсию и, по Сашиным подсчётам, примерно треть из 300 профессиональных социологов были вычищены, включая самых смелых и динамичных исследователей, переметнувшихся в другие НИИ. Затем консерваторы стали вычищать западные концепции и терминологию.

Новый директор института, М.Н. Руткевич (фото) предостерёг оставшихся, что теперь будет превалировать марксистско-ленинская идеология и партийный контроль. «Социология – это партийная наука. – провозгласил Руткевич в «Правде» в сентябре 1973 года. – Социолог-марксист, будь он учёным, партийным деятелем или экономистом, не может выступать как «беспристрастный исследователь».

Чистка в московском институте была крупным ударом по социологии всей страны, потому что в нем собрались самые лучшие исследователи, игравшие центральные роли в этой научной отрасли. Число публикаций новых трудов резко сократилось. Социологи оказались разобщёнными и чувствовали, что им лучше не высовываться. Я хотел встретиться с некоторыми из них, но все за исключением Саши были слишком напуганы чтобы взять на себя такой риск. «Для развития социологии ситуация очень плоха, – сказал Саша. – Люди чувствуют себя в изоляции».

Тем не менее, для того, чтобы совсем не потерять свою репутацию в международном масштабе, советской социологии разрешили восстановиться организационно. Осенью 1974 года впервые было опубликовано периодическое издание по социологии, а Московский институт был переименован в Институт социологических исследований, что представляло шаг вперёд. Появились новые пакеты исследовательских работ, но на западных социологов они впечатления не произвели. Несмотря на то, что они были выполнены порой более тщательно, чем исследования 1960-х годов, новые работам не хватало широты охвата, они были более осторожными и по большей части сообщали мало новых сведений. Прошёл слух, что на лучшие труды был наложен гриф «секретно» и они не публиковались, а в целом публичная советская социология стала более консервативной и идеологизированной. Многие советские интеллектуалы были обескуражены. «Очень жаль, – разочарованно протянул один физик. – Теперь они сузили спектр исследований. Это плохо не только для них, но и для всех нас».

Судьба советской социологии много говорит о политических нравах брежневской России: во-первых, все идёт по шаблону – оживленное экспериментирование сменяется отступлением с завоёванных позиций; во-вторых, водоразделом внутренней советской жизни явилось решение Кремля вторгнуться в августе 1968 года в Чехословакию для того, чтобы подавить тамошние либеральные реформы. Те русские, придерживающиеся либеральных взглядов, которых я знал, считали брежневские 1970-е годы периодом серого застойного консерватизма, куда менее приключенческим, стимулирующим и многообещающим периодом, чем правление Хрущева. Эпоха Брежнева принесла частичную реабилитацию Сталина, и критика сталинского террора, которая приветствовалась при Хрущеве, слышалась все меньше, и этот разворот имел большое символическое значение для русских. Чтобы люди с Запада поняли, что это значит для советского человека, им пришлось бы представить себе, что, например, в Америке стало бы невозможно открыто говорить и писать о вьетнамской войне, о Уотергейтском скандале, обо всех противоречиях, связанных с деятельностью ЦРУ и ФБР. Как один из русских сказал мне: «Когда скрываются темные стороны истории, то тень падает и на настоящее».

Не только прошлое поставлено вне критики, но против интеллектуалов-диссидентов развёрнута кампания репрессий, рассчитанная на то, чтобы нейтрализовать тот фермент, что породила хрущевская оттепель. В конце 1960-х казалось, что в фокус репрессий попадали ученые и исследователи, подписывавшие протестные письма. Достаточное их число было исключено из партии, их притесняли и выгоняли с работы и навечно заносили в чёрные списки для того, чтобы принудить либералов из истеблишмента воздерживаться от открытой критики. В начале 1970-х, несмотря на разрядку, атаки на диссидентов стали резче: Солженицына выслали, Сахарова успешно изолировали, велась кампания искоренения подпольных публикаций и шли в тюрьму националисты Украины, Литвы, Армении и других регионов, как продолжались суды, сибирские ссылки и высылка за границу других менее известных диссидентов.

В более широком мире культуры тоже происходило рефлексивное затягивание гаек, что выдавливало из людей родившуюся при Хрущеве надежду на постепенную либерализацию культуры и на более свободное самовыражение. К 1970-1971 последствия оттепели были ещё хорошо ощутимы. Потом несколько публиковавшихся авторов пожаловались мне, что произведения, печатавшиеся в хрущевские времена и в первые брежневские годы, уже не переиздавались. «При Хрущеве наша литература была лучше, – выразил своё мнение один романист. – тогда легче дышалось.

В «Новом мире» можно было почитать настоящую литературу: Солженицына, Дудинцева, других. Теперь Солженицын уехал, а Дудинцева не почитаешь». Другие, однако, считали, что театр стал активнее и интереснее. Но и они признавали, что в то время как отдельные фильмы, спектакли или книги могли на короткое время вызвать интерес, в брежневскую эру постепенно исчезал фермент оттепели, и с ним уходили надежды хрущевского периода. Реальным мерилом культурной клаустрофобии стал тот факт, что в стране, где до этого извергались вулканы творческих талантов, не появилось, после Пастернака и Солженицына, ни одной реально значимой писательской фигуры.

Консерваторы препятствовали изменениям и в других областях. Экономические реформы, затеянные Косыгиным в середине 1960-х годов с целью дать управленцам промышленности больше инициативы и гибкости, были выхолощены влиятельными партийно-правительственными московскими бюрократами и сошли на нет. Центральные планировщики отринули предложения экономистов – математиков о более гибком планировании. В сельском хозяйстве эксперимент со звеньями ушёл из центра внимания и постепенно был заброшен.

Короче говоря, несмотря на завораживающую эксцентричность русской жизни под поверхностью, большая часть основных экономических и политических структур, унаследованных от Сталина, остаются неизменными и сегодня. Несмотря на политические подземные толчки, произведённые Хрущевым, непогрешимость коммунистической партии и ее доминирование до сих пор являются фундаментом советского здания. «Любая даже самая маленькая организация, пусть это будет клуб любителей собак или кактусоводов, контролируется соответствующим участком партийного аппарата» – ворчал историк-диссидент Рой Медведев. Внутри партии на самом верху и на подходе к верху почти не было свежих личностей. Хрущёвский план принудительной ротации отдельных партийных должностей был предан забвению. Руководство страны, как и руководители более низкого ранга, становилось все консервативнее с возрастом (средний возраст членов Политбюро был в 1975 году 66 лет)

Кровавые чистки прекратились, но система подавления с сибирскими лагерями и тайной полицией осталась. Если при Хрущеве ее сотрудников изредка критиковали, то теперь она восстановила свою респектабельность, и комитетчиков теперь даже хвалят в прессе, называя их «наши славные чекисты» (так их окрестил ещё Ленин).

Глава КГБ Юрий Андропов, ставший членом Политбюро в апреле 1973 года, был первым после Лаврентия Берии, шефа сталинской тайной полиции, удостоен такой высокой должности. И хотя то, что контроль в стране больше не осуществляется с помощью массового террора, стало непреложными фактом, также верно и то, что более субтильные методы кажутся вполне адекватными для такого контроля – сталинская методика применения средств поражения избыточной мощности приобрела более обтекаемые формы. Как заметил один диссидент, режим понял, что несколько тысяч произвольных арестов и занесений в чёрные списки оказывают на людей охлаждающий эффект, и массовый террор больше не нужен. «Люди осторожничают, не столько из страха быть брошенными в тюрьму, – сказал мне один киносценарист, – а потому, что есть другие способы давления: работа, поездки, небольшие привилегии и возможности. Система потихоньку работает».

К тому же в отличие от представления, которое сложилось на Западе, не существует автоматической связи «причина-следствие» между улучшением экономической ситуации, развитием политической демократии и либерализацией советской жизни. Со временем, все возрастающие притязания советского потребителя и появление более обширной прослойки сознательного среднего класса могут повлиять на советскую систему, но пока расцвет буржуазных вкусов не привёл к сколько нибудь заметной переориентации национальных приоритетов или к изменениям во власти. Брежневская коалиция изо всех сил пытается показать, что потребителю уделяется все больше внимания, и, вне всякого сомнения, советский потребитель стал жить намного лучше.

После мясных бунтов польских докеров в портах Балтики в декабре 1970 года (фото) Кремль оказался достаточно впечатлён этими событиями и разработал первый за всю свою историю пятилетний план (1971-75), в котором больший приоритет уделялся развитию потребительского сектора, а не тяжелой промышленности. Но к 1972 году приоритеты спокойно сместили, и к 1974 году советское руководство уже в открытую говорило о том, что тяжёлая промышленность является главной.

В иной стране такой сдвиг приоритетности был бы рискованным. Но одной из отличительных черт русской жизни является способность руководства контролировать ожидания потребителей.

Как проницательно заметил американский социолог Пол Холландер (фото): «советским людям твердят о наступающей утопии уже 50 лет, но пока в них не заметно ни доли утопического мышления [6]». Режим не сдержал очень много свих обещаний, но русский потребитель удовлетворён, когда в продаже есть хлеб, капуста, картошка и водка, если время от времени в магазины завозят апельсины, да можно иногда сходить посмотреть западный фильм. Советский человек довольствуется намного меньшими благами, чем гражданин любой другой промышленно развитой страны, и это является одним из важных элементов стабильности режима.

Вдобавок, сам настрой на потребительский материализм, кажется, подорвал энергию стремления советской интеллигенции к реформам, и отвлёк их мысли от требований улучшения культурного и политического климата. На место идеализма хрущевской эры заступил цинизм, который, по выражению одного разочаровавшегося математика, «является превосходным методом контроля». По словам высокопоставленного партийного журналиста, повторившего ту же мысль другими словами и более развёрнуто, «люди думают лишь о себе, и очень мало заботятся о более широких социальных проблемах». Nachalstvo, класс боссов, и культурно-научная элита пользуются своим относительным комфортом, а те, кто под ними, жаждут тех же самых привилегий. Удивительно большое число интеллектуалов остро разочарованы жизнью, судя по их замечаниям, высказанных в частных разговорах, но чувствуют себя не в силах что-то изменить, предпочитая с головой погрузиться в частную жизнь, а не биться с системой. Незадолго до моего отъезда из Москвы Евгений Евтушенко выразил такие настроения в небольшом стихотворении, высмеяв либеральных поэтов (надо полагать, включая и себя), попавших в капкан погони за материальными благами из-за чего их творчество теряет злободневность. Говоря от имени некоего внутреннего злодея – самоцензора Компромисса Компромиссовича, он написал:

Компромисс Компромиссович

Шепчет мне изнутри:

«Ну не надо капризничать

Строчку чуть измени»…

Все на счетах высчитывая,

Нас, как деток больших,

Покупает вещичками

Компромисс-вербовщик.

Покупает квартирами,

Мебелишкой, тряпьем,

и уже не задиры мы,

а шумим – если пьем.

«Вы должны понять, что мы на многие годы отстали от вас, людей на Западе – сказал редактор журнала. Сейчас мы находимся примерно там, где вы, американцы, были сразу после войны, когда начали набрасываться на вещи, которых у вас не было в войну: на машины, дома, одежду и не знаю на что ещё. Тогда в Америке не было радикального политического движения, и даже намёка на то, что случится через 20 лет, хотя интеллектуальный отсев вашего общества кое чем обязан людям того времени и самой тогдашней эпохе. Сейчас в нашем обществе наблюдается лихорадка приобретательства дач, машин и я не знаю, чего ещё. Люди только и говорят об этих вещах, ни о чем другом не заботясь. А спустя некоторое время, возможно народ насытится материальными благами и начнёт думать о качестве жизни вообще, возможно через поколение-другое».

Эту фразу «может быть через поколение или два», я слышал довольно часто. Ощущение времени русскими весьма сильно отличается от западного – они намного терпеливее. И русские, в отличие от американцев и других иностранцев не считают, что поступательное движение к более либеральному открытому обществу неизбежно.

При всём этом разрядка оказала влияние на жизнь в СССР. Без неё, например, было бы невозможно представить двукратное обращение к советскому народу американского президента, транслировавшееся по всесоюзному телевидению, или полуночную московскую встречу сенатора Эдварда Кеннеди с лидерами движения еврейской эмиграции, на которую он прибыл в сопровождении эскорта сотрудников КГБ. Как показывает изучение аудитории слушателей зарубежных радиостанций, благодаря разрядке их количество выросло на миллионы, немного приоткрыв им двери во внешний мир. Соглашения о научном, техническом и культурном обмене с Западом, заключенные за последние годы, привели к заметному увеличению контактов между советскими и западными специалистами. Желание советской стороны эти контакты поддерживать также заставило Кремль быть более чувствительным к возмущению, вызванному кампанией нападок на физика диссидента Андрея Сахарова в 1973 году и жёстким, проведённым в стиле полицейского государства, бульдозерным разгромом слегка неортодоксальной художественной выставки под открытым небом.

Для умиротворения Запада Кремль прекратил травлю Сахарова и позволил провести другую выставку. Позже власти сделали гуманитарный жест, позволив гроссмейстеру Борису Спасскому жениться на француженке (фото), что было косметической уступкой, имеющей мало значения для менее знаменитых личностей.

Время от времени разрядка международной напряжённости вынуждает советских лидеров приподнимать завесу секретности. В силу кампании вовлечения Франции в сторону большей независимости от западного альянса, они удостоили в 1966 году президента Де Голля чести посещения космодрома Байконур, куда до этого не допускался ни один иностранец (фото ниже).

А девять лет спустя, набравший полные обороты проект «Аполлон – Союз», плюс настойчивость командира миссии с американской стороны бригадного генерала Томаса Стаффорда, вынудили Советы открыть Байконур для некоторых американцев, и даже дать возможность нескольким американским официальным лицам и представителям прессы посетить контрольный пункт проекта, расположенный за пределами Москвы.

(Я помню тот наш визит в «Звёздный городок», и как я мысленно сравнивал его со старым псковским кремлём, потому что стены окружали не только весь комплекс, но там были и стены внутри стен, загораживавшие ещё более секретные области, куда нас не пустили). Для того, чтобы конкурировать с открытостью американской космической программы, русским пришлось впервые в истории показать живьём запуск космического корабля и следить за его полётом по мере прогресса. Опять же, после долгой волокиты, некоторым из американских технических специалистов было разрешено посетить месторождения природного газа в Сибири, которые Москва хотела разрабатывать на американские кредиты. А после того, как Вашингтон в третий раз оказался плохо подготовлен к массовым закупкам зерна Москвой, она согласилась в 1975 году на долгосрочное урегулирование, чтобы смягчить удар от ещё более массовых закупок.

Но самым впечатляющим примером гуманитарного воздействия разрядки явилось желание Кремля, под сильным давлением американского конгресса, разрешить примерно 100 000 советским евреям эмигрировать на Запад и в Израиль в первой половине этого десятилетия. (Примерно такое же давление, хотя и намного менее рекламируемое и противоречивое, было оказано со стороны Западной Германии, и нескольким тысячам этнических немцев было позволено выехать из страны). Принимая во внимание острую чувствительность ко всему, что касается славного образа Советского Союза за границей, как обетованной земли социализма, разрешение на такой массовый исход было беспрецедентной уступкой – эта мера была вызвана как чрезвычайно сильным разочарованием советского еврейства, так и сильным желанием Леонида Брежнева и его сторонников внутри руководства сохранить выгоды торговли с Соединёнными Штатами. «Вы и представить себе не можете, насколько важно иметь эту третью альтернативу, – сказал один еврей – автор научно-популярных статей, впоследствии эмигрировавший. – Десять лет назад, если ты не мог больше переваривать жизнь под Советами, тебе оставалось лишь…» – он провёл ребром ладони по горлу. – Теперь, благодаря американской политике разрядки и потребности Советов в этих маленьких зёрнышках, у тебя есть три возможности. Либо, как прежде, – он снова провёл ладонью по горлу, либо ты можешь побороться за небольшой кусочек свободы, потому что знаешь, что существует третья альтернатива – уехать из страны».

Однако важно знать, где Москва провела границы. Как указал тот же популяризатор научной литературы, советским евреям было дозволено эмигрировать «в качестве исключения» из обычных советских ограничений на поездки за рубеж и на эмиграцию. По его словам, евреи и этнические немцы могут уезжать, но это не значит, что такое право предоставлено им навечно, или что люди сотни с лишним национальностей Советского Союза могут воспользоваться такой же привилегией. «Евреи – это исключение, – подчеркнул писатель. – И об этом надо всегда помнить. Когда перед нашими властями встаёт проблема, с которой ей трудно справиться, и они вынуждены уступить, власти делают исключение. Но они не любят менять правила сами».

Мне этот пункт оценки влияния разрядки на уступки со стороны Советов показался тоже важным. Возмущение заграницы, возможно, спасло Сахарова от тюрьмы или высылки из страны и от исключения из Академии наук, но не защитило других, менее известных диссидентов. Да и остальным ученым оно не принесло больше свободы. Суды над неизвестными инакомыслящими продолжались в течение всего периода разрядки. Негодование Запада по поводу «бульдозерной» выставки могло немного пристыдить руководителей, и они позволили проведение одной или двух последующих экспозиций, но ничуть не изменили факта фундаментального контроля над искусством в стране. «Немного пара должно выйти, – сказал мне один худощавый молодой человек после такой выставки, – но выпускается пар так, чтобы это доставило как можно меньше неприятностей, – немножечко джаза, длинных волос, одежды западного стиля для молодёжи, маленькая художественная выставка. Но даже и не думайте: абстрактного искусства они не допустят. Никаких больших изменений в культурной жизни не предвидится».

Еврейская эмиграция никак не повлияла на тот факт, что примерно 90% или больше из 250 миллионов советских граждан не провели ни дня за пределами своей страны и, вероятно, не проведут никогда. То, что на Байконур пустили американских астронавтов, совсем не говорит о том, что советская космическая программа станет в целом более открытой. Даже прекращение глушения западных радиоголосов было лишь возвращением к ситуации при Хрущеве, когда их перестали глушить в 1963 году, в эпоху первой разрядки между СССР и США. Брежнев снова стал глушить радио после советского вторжения в Чехословакию в 1986 году, и даже после того, как глушение частично прекратилось в 1973, оно действует против радио Свобода, станции, уделяющей наибольшее внимание советским новостям. Более того, по мере утраты новизны разрядки, как сказали мне некоторые из советских приятелей, «Голос Америки» приуменьшил свой политический контент, чтобы не гладить Кремль против шерсти. Других радиослушателей просто стала утомлять озабоченность западных радиостанций собственными экономическими проблемами. «Про это мы можем прочитать и в нашей прессе, – сухо заметил один учитель. – Мы хотим других новостей, тех, которых нет в наших газетах.

Увеличившемуся числу контактов с иностранцами тоже не позволяют переливаться через край. Каждая выезжающая научная или культурная делегация старательно фильтруется, и кандидаты на встречи с иностранцами в Союзе проходят тщательный отбор. «Попасть на встречу с американцами равняется практически получению пропуска в закрытый [оборонный] институт». – посетовал один биолог.

Нет ничего удивительного в том, что те, кто оказался за пределами привилегированного круга, чувствуют себя более изолированными чем когда-либо. «Поторопитесь пригласить все наше начальство в Америку, – сказал один советский учёный американцу, ответственному за обмен научными делегациями. – Только после того, как они сами съездят туда, найдётся местечко в делегациях для настоящих учёных практиков». Все эти групповые контакты находятся под наблюдением информаторов, часто ими являются коллеги, которые хотят, чтобы и в будущем их пускали в поездки в страны Запада.

Другими словами, брежневские руководство делает все, чтобы не повторить то, что оно совершенно явно рассматривает как ошибки Хрущева, который позволил, чтобы ослабление напряженности за границей сопровождалось расслаблением обстановки дома. Несмотря на разрядку, бдительность против подрывной западной идеологии остаётся главной заботой советской прессы. На закрытых лекциях, и даже на небольших киносеансах в парках, русским рассказывают, как иностранные туристы и ученые пытаются провезти в страну религиозную или политическую литературу и прочую «контрабанду» с целью развращения русского народа. Хотя июльская 1975 года Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе согласовала обмен наблюдателями, которые должны следить за широкомасштабными военными манёврами в европейских странах, Москва все ещё сопротивляется принципу инспекции на местах при заключении военных соглашений. Она получила формальное признание границ между государствами Восточной Европы de facto точно так же, как раньше использовала более расслабленную атмосферу разрядки для того, чтобы добиться признания Восточной Германии, Кубы и Северного Вьетнама в семье наций. Русские приняли провозглашённые на конференции принципы воссоединения семей и большей свободы поездок между Востоком и Западом, но Брежнев открыто предостерёг Запад, сказав, что «никто не должен пытаться диктовать другим народам, на основе тех или иных соображений международной политики, как эти народы должны вести свои внутренние дела». Такие члены Политбюро как Юрий Андропов и Михаил Суслов подтвердили посыл Москвы насчёт того, что она не собирается меняться внутренне, чтобы удовлетворить озабоченность Запада правами человека, являющимися всего лишь прикрытием «идеологического саботажа».

Георгий Арбатов (фото), ведущий выразитель мнения Кремля по советско-американским отношениям, даже утверждал, что русские «намного превзошли Запад, в особенности США» в соблюдении гуманитарных пунктов Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Другими словами, Кремль хотел бы продвигать разрядку за границу для того, чтобы, как любят выражаться марксисты, «менять корреляцию сил», но влияние разрядки на обстановку внутри страны он старается уменьшить. Брежнев хочет произвести впечатление на внешний мир, но дома кастрюльку держит плотно закрытой. И пока весьма в этом занятии преуспевает.

Однако многие на Западе упорствуют во мнении, что торговля преодолеет идеологические барьеры и станет катализатором конвергенции двух систем. В Америке особенно развито чувство, что в конечном итоге коммерческие связи ослабят советское полицейское государство и посеют зёрна будущей либерализации. Эта концепция не нова.

Ещё в 1922 году премьер министр Великобритании Ллойд Джордж (фото) говорил своему парламенту об «отрезвляющем влиянии» торговли, которое «положит конец жестокости, грабежам и грубости большевизма и будет в этом эффективнее всех прочих методов. (Фактически Великобритания, Германия и США – все довольно активно торговали со сталинской Россией в 1920-е и 1930-е годы.) Современный вариант этой концепции зиждется на том, что по мере того, как Советский Союз будет делать все больше бизнеса с капиталистическим Западом, некоторые из способов ведения этого бизнеса проникнут в него, что ослабит Кремль и заставит общество двигаться к некоему рыночному социализму. Теоретически, по мере того, как советские управляющие промышленностью будут все больше подвергаться воздействию западных технологий, а русская публика будет ощущать все большее влияние западного образа жизни, они убедятся в силе западной системы, что возбудит аппетит к большей свободе и вызовет стремление к фундаментальным изменениям на уровне простого народа.

Когда я сам приехал в Москву в 1971 году, я тоже не исключал такую возможность, но прожив в столице три года, вернулся домой куда большим скептиком. Во-первых, брежневская коалиция обратила внимание на западные технологии только как на альтернативу либерализации собственной экономики. Когда экономические реформы 1965 года провалились, Брежнев и Косыгин решили срезать углы модернизации советской системы с помощью закупки на Западе ЭВМ, нефтеперерабатывающих заводов и других высоких технологий и вставлять это готовое оборудование в организм системы, а не давать необходимой свободы управленцам, инженерам и ученым для того, чтобы они сами разрабатывали такое оборудование. Один из моих русских приятелей саркастически заметил, что западные технологии модернизируют советскую систему так, что «мы будем иметь сталинизм с компьютерами». – то есть все ту же централизованную и подконтрольную экономику вместо более гибкой.

Конечно, в течение долгого периода времени перемены могут произойти. Но, похоже, что и сами советские вожди не против большей открытости к западным бизнесменам. Не один раз советские официальные лица и партийные журналисты прямо заявляли мне, что хотели бы видеть у себя больше деловых людей, чем политиков, журналистов или писателей, потому что, как заявило одно официальное лицо, «они принимают нашу систему такой, какая она есть» без идеологических возражений. Другими словами, Кремль нашёл, что стимул прибыли заслуживает доверия, потому что бизнесмены будут слишком заняты делами, и у них не будет оставаться времени на распространение вируса демократии. Да и сами русские не имеют никаких идеологических угрызений по поводу того, с кем им работать. Что касается американцев, то среди самых любимых русскими подрядчиков были те, кто был задействован в оборонных контрактах. Но там, где восточноевропейские страны были готовы экспериментировать с новыми формами кооперативных предприятий и различными формами возвратного лизинга, русские всегда старались не нарушать фундаментальных механизмов советской экономики.

Основным препятствием, я считаю, была не идеология, власти просто не хотели допустить дробления своей мощи. Когда все уже сказано и сделано, Кремль опирается на традицию удерживания права принятия окончательного решения в своих руках. Поэтому западные понятия о том, что торговля каким-либо образом вызовет мощное давление в сторону больших свобод снизу, на уровне простых людей, наивно игнорируют советскую, а также русскую историю. Это – концепция западная, основанная на западном опыте. В прошлом, крупные изменения в советской системе не происходили в силу давления снизу, а спускались только сверху. Сталин приказал начать разрабатывать пятилетние планы в 1928 году и запустил коллективизацию сельского хозяйства; Хрущев, разоблачивший Сталина в 1956 году, затем перетряс партийную структуру и ввёл региональное управление экономикой страны, а руководство Брежнева-Косыгина, ратовало за половинчатые и не увенчавшиеся успехом реформы в 1965-м.

Сама по себе разрядка была политикой, запущенной руководством сверху ради своих целей, и тем же руководством она с тех пор и контролировалась. Небольшие перемены, что она принесла, дозировались внутри параметров, исключавших фундаментальные реформы. Что работало, то было процессом прививки, приятия западных методов или результатом исключений и постепенных приспособлений, а совсем не радикальных трансформаций. Западным специалистам теперь дозволялось взглянуть на некоторые нефтяные и газовые месторождения Сибири для поощрения инвестиций, но их держат в стороне от огромного количества других промышленных географических мест, куда логика бизнеса, казалось бы, должна была их привести.

Корпорации IBM могут заказать разработку компьютерной верстки «Правды» и «Известий» и системы автоматического контроля для КамАЗа, но она вынуждена квартировать большинство своих специалистов в Западной Европе, а они должны периодически летать по работе в СССР, так как Москва не даёт долгосрочных виз больше чем двум инженерам фирмы одновременно. Бдительности и надзору за контактами отдаётся предпочтение перед удобством и эффективностью. Результатом является то, что пока не видно никаких всходов, которые бы поднялись, либо благодаря ядерному противостоянию, либо культурному обмену и расширенной торговле, – все это можно объединить под понятием разрядки -, которые могли бы расцвести самостоятельно и начали бы преобразовывать советскую систему. Кремль оказался замечательным специалистом по изоляции своего населения от заразных западных идей.

Однако задействовано факторов куда больше, чем лишь советская система контроля. Разрядка сталкивается с аккумулированным весом русской истории, встроенной инерцией и отношением к действительности, выработанным веками. Те на Западе, кто попал под гипноз понятия «конвергенция», часто не видят основной русской сущности сегодняшний России. Мы знаем, что Россия – это очень старая нация, но быстро забываем о ее прошлом, думая о настоящем и будущем страны. Было бы глупо утверждать, что там ничего не изменилось со времён большевистской революции, одного из главных каталитических событий столетия.

Царь, его семья родственники и приближенные, а также старая аристократия были сметены, а позже, при Сталине, была трансформирована экономика целого континента. Риторика сегодняшней общественной жизни, вне всякого сомнения, является коммунистической. И все же, чем больше времени я проводил в Москве, тем меньше я воспринимал страну как коммунистическую, и все больше думал о ней как о стране русской. Коммунисты, вместо того, чтобы полностью изменить централизованную авторитарную систему правления, унаследованную от царей, скорее укрепили ее, сделали ее всепроникающей и эффективной. Их величественные, возведенные на пустом месте стройки, были не совсем новыми в истории проектами, а современными вариантами брутального строительства Санкт Петербурга Петром Первым. Жестокие социальные сдвиги двух первых послереволюционных десятилетий принесли грандиозные перемены, но теперь появился новый правящей класс, так же ревностно относящийся к своей власти и к своим привилегиям, как и царское дворянство. Как ни парадоксально это кажется, но Россия отчасти во многом напоминает прежнюю дореволюционную страну.

Наследие холодной войны, точно так же, как экономический изоляционизм Москвы в послевоенные годы, привели многих американцев к таким ошибочным умозаключениям, что, к примеру, торговля с Западом представляет для русских новую игру. Но на самом деле чрезвычайно удивительно то, как много направление движения и политика Леонида Брежнева берет от своих царских предшественников, и как мало на авторитарное правление на Руси в течение веков влияли эпизодические контакты с Западом на. Потому что покупка высоких технологий на Западе в обмен на сырьё являлась шаблоном русской торговли, работавшим ещё до открытия Колумбом Америки.

Пять веков назад, Иван Третий, Великий князь Московский, нанимал итальянских архитекторов и инженеров для постройки двух из важнейших кремлевских соборов, дворца и самого Кремля с его стенами и башнями, точно так же, как сегодняшние кремлевские правители нанимают западные фирмы для конструирования заводов грузовиков и легковых автомобилей, сталепрокатных станов и нефтеперерабатывающих заводов. Другие итальянские специалисты руководили императорским монетным двором и отливкой пушек для Великого князя, а греческие мастера были приглашены обучать русских искусству. Следующий царь, Иван Грозный, уговорил англичан установить первый русский печатный пресс, пользовался услугами немецких инженеров при организации осады татарской Казани в 1552 году, и заказал голландцам строительство металлургических заводов для оборонной промышленности. При этом он был одним из самых кровавых деспотов в русской истории. На рубеже XVIII века Петр Первый начал ещё более широкомасштабную охоту за западными технологиями (сегодня некоторые русские в шутку называют Брежнева современным Петром [7]), завозя в Россию сотнями иностранных мастеров всех отраслей и нанимая шведов и немцев на гражданскую службу, так как он восхищался их аккуратностью, самодисциплиной и честностью. И он тоже правил железной рукой.

Некоторые из практических методов, которые люди с Запада относят на счёт чрезмерной секретности и ксенофобии коммунистического полицейского государства, развились при царях. И в те дни русские осуществляли идеологический контроль над торговлей и отделяли иностранных купцов от местного населения. Точно так же, как компартия сегодня, Русская Православная Церковь в XV веке стояла на страже недопущения чуждой ереси. Книги, завозимые иностранными торговцами, конфисковались таможенниками Великого князя, науськиваемыми бдительными церковниками- охранителями точно так же, как нынешние таможенники отбирают у неосторожных путешественников политическую литературу, эротические журналы и пластинки с рок музыкой. Как и тогда, иностранцам, проживающим здесь, предписано селиться в особых гетто, изолированных от массы русских, контакты с которыми не приветствуются.

Самый крупный из таких анклавов, Kitaigorod был расположен прямо у стен Кремля, там, где сейчас находится гостиница «Россия», место, где размещается большинство иностранных делегаций и бизнесменов.

Русская История имеет даже прецедент усилий Леонида Брежнева улучшить климат торговли с американцами, позволив эмигрировать большому числу советских евреев. Примерно в 1600 году царь Борис Годунов отпустил на волю группу немецких торговцев, взятых в плен во время новгородской битвы с очевидным намерением умаслить немецких князей в целях развития торговли с Германией.

Такие сравнения действуют не только в сфере торговли, но и в политике, и советское государство отдаёт дань традициям царской России, тем самым традициям, которые сегодня составляют серьёзные препятствия для перемен. Пышные церемонии коммунистических праздников, когда лидеры собираются на трибуне мавзолея, и колонны народа проходят перед ними в ритуальном декларировании верности вассалов феодалам, вызывают в памяти сочные толстовские описания религиозных процессий на Красной площади, когда массы нижайше демонстрируют свою преданность царю.

При коммунизме народ несёт портреты членов Политбюро; при царе несли иконы. Цензура поэтов вроде Пушкина, ссылка Достоевского в Сибирь, нелегальная публикация на Западе поздних произведений Льва Толстого предшествовали репрессиям против свободомыслящих советских писателей при Советах. Во многом подобно тому как Хрущев и Брежнев подавили зарождавшиеся в Венгрии и Чехословакии протесты, цари подавляли бунты в Польше и Венгрии в XIX веке. Тогда, как и сейчас, правители опирались на сервильный класс дворянства, вознаграждаемого за свою службу государству земельными наделами и другими привилегиями, что сегодня транслируется в систему спецмагазинов, больниц, домов отдыха и дачных посёлков для советской элиты. Тогда, как и теперь, императорский балет проецировал образ культурной элегантности за границу, и пропагандировал его у себя дома.

Возможно, что более фундаментальным, чем эти проявления послушания и ритуалы публичной жизни, является глубинное влияние истории России на характер русского человека и на общественные институты: централизованная концентрация власти, фетиш ранга, ксенофобия простых людей, бесплодное брюзжание советских интеллигентов, страстное поклонение русских «матушке России», привычное пресмыкательство масс перед Верховным Вождём и их беспрекословное приятие зияющей пропасти между правителями и массами. Чем дольше я жил в советской России, тем более русской казалась мне она, и оттого все меньше было похоже, что с ней случатся фундаментальные изменения. Как только я где-то замечал признаки изменений, русские интеллектуалы тут же разуверяли меня в них. Постепенно до меня дошло, что русские, в отличие от людей, живущих на Западе, не считают само собой разумеющимся, что диктатура неизбежно эволюционирует в демократию, потому что они видят силу этой диктатуры и ее постоянство; они признают способность властей приспосабливаться к ситуации, не жертвуя сутью; они находят утешение в комфорте, стабильности и порядке, что эта диктатура им даёт. Опасаясь того, что им представляется хаотичной турбулентностью западных либеральных демократий, большинство русских не хочет демократии для России. Даже те интеллектуалы, кто стремится к демократии, скажут, что общество ещё не готово к свободному обмену мнениями, к политической толерантности и компромиссам, к личной ответственности, которых требует демократия. Даже они отстраняются от перемен или говорят, что для их наступления потребуются поколения.

Вероятно, что одной из причин того, что иностранцы не могут понять таких ощущений, и с готовностью допускают мысль о том, что русские «такие как мы» является тот факт, что жизнь в России не насыщена явной туристической экзотикой; здесь нет женщин в сари или кимоно, фигурок Будды в храмах, верблюдов в пустыне и прочего, что напоминало бы приезжему, что он попал в другую культуру, которая не проходила через эпоху Возрождения, реформаторство и эру конституционного либерализма, сформировавших Запад. Но здесь существует культура, воспринявшая восточное православное христианство от Византии, пережившая монгольское завоевание и многолетнее иго, а потом прошедшее через столетия абсолютизма царской власти с небольшими эпизодическими открытиями лица в направлении Запада, сменявшимися отходом к континентальной изоляции. Этот шаблон повторялся снова и снова. Прорыв в сторону Запада приносил некоторые перемены, но не менял фундаментальную политику России на сколько-нибудь длительный период. В лучшем случае западные инновации лишь использовались для укрепления русской методики.

Петр Первый заслужил в России репутацию крупного западника, но он же заложил основы современного полицейского государства, был безжалостен в искоренении диссидентства и кроваво расправлялся с неугодным ему дворянством. Екатерина Великая могла начать политику разрядки с Западом с ее преклонения перед Вольтером и французскими энциклопедистами, и закончить ее строгим контролем за тем, чтобы французское вольнодумство было искоренено при ее дворе. Короче говоря, если Запад оказывал беспокойное влияние на страну, российские правители со временем сводили его на нет. Тактика Брежнева может слегка отличаться от царской, но его стратегия та же, что при царях: выцыганить из Запада лучшие технологии, не перенимая от него его критическое мышление или образ жизни, породивший эти технологии. Как и цари до него, Брежнев идёт на риск. Но пока нет видимой причины ожидать, что старые устои российской жизни будут фундаментально изменены.

Сильное ощущение преемственности с русским прошлым иногда может проявиться забавным образом. Сразу после первого визита Никсона в Москву в 1972 году, мы с Энн поехали на машине в Ярославль посмотреть на русскую сельскую местность летом. Примерно на середине пути туда остановились на бензоколонке, где я оказался первый раз в жизни, и процедура заполнения топливных баков водителями меня сильно позабавила. Вначале я должен был вставить рукав шланга в отверстие бензобака, прикинуть сколько литров топлива мне нужно, и сказать об этом полной девушке в будке. Потом я заплатил ей авансом специальными талонами, и она в своей будке набрала требуемое число литров, после чего я пошёл к машине самостоятельно закачивать бензин. Все было устроено по принципу «сделай сам».

Мне было забавно видеть, как каждый водитель обслуживает себя сам: хлебовоз, два мотоциклиста, водители массивных грузовиков и редкие автовладельцы малогабаритных легковушек типа «Москвича» или «Запорожца». Заправка являла собой сцену величайшего беспорядка. К заправочным колонкам люди подъезжали со всевозможных направлений и под любыми подходящими им углами. Для того, чтобы въехать и выехать, надо было подвергнуться изрядной нервотрепке, и сцена показалась мне достойной фото. Я сделал всего лишь четыре или пять кадров, как ко мне подошёл русский с бычьей шеей в рубашке с засученными рукавами и стал махать руками перед объективом и что-то мне кричать.

«Предъявите ваши документы!» – различил я его слова. С его одутловатым лицом, выпяченным большим животом и мятыми брюками он был воплощением русского сельскохозяйственного работника, отъехавшего на несколько километров от родного колхоза.

Поскольку я ничего не слышал о советских правилах, запрещавших фотографирование на автозаправках, и так как он показался мне не более чем слишком усердным советским гражданином (каких великое множество), я попытался его игнорировать. «Все в порядке, извините», – сказал я примирительным тоном. Отступил в сторону и сделал несколько снимков в другом направлении.

Он снова нарисовался перед объективом и потребовал документы – обычный советский способ устрашения.

«Вы кто?» – спросил я.

«Покажите документы!» – повторил он.

Теперь он выглядел очень обескураженным, потому что видел, что я не собираюсь ему уступать. Мы обменялись несколькими фразами. Я ожидал, что другие водители придут к нему на помощь, и вокруг нас соберётся толпа, но люди продолжали заправляться, не обращая на нас внимания. Они смотрели на нас, но не вмешивались. Оказалось, что мой дородный друг – начальник бензоколонки. Я объяснил ему, что являюсь американским корреспондентом, что он, вне сомнения, уже понял по специальным номерам моей машины, что я только что закончил писать серию статей о встрече в верхах Брежнева и Никсона, и что мы едем с женой в путешествие.

«Куда вы направляетесь, – с подозрением спросил он. – Я буду звонить в милицию!»

Я сказал, что мы едем в сторону Ярославля, и, стараясь разрядить атмосферу, спросил его, видел ли он встречу Брежнева и Никсона по телевизору. Да, он все видел. Я спросил его, рад ли он разрядке. Да, конечно, он за мир во всем мире, но фотографировать запрещено. После чего я спросил у него, раз уж он за мир, то должен был прочитать соглашение о вооружениях. Да, он был, разумеется в курсе. Тогда я спросил, обратил ли он внимание на то, что каждая из сторон подписала соглашение о спутниковом наблюдении территории взаимных стран, и что спутники будут снимать фотографии ракет обеих сторон во избежание риска внезапной атаки. Он на минутку призадумался, казалось, ему нужно время, чтобы воспринять идею того, что русские спутники будут фотографировать с неба американские ракеты, а американские спутники будут снимать русские ракеты.

«Хорошо, – сказал я наконец, – Если руководители наших стран могут быть такими дружелюбными и договориться о спутниковой съёмке ракет, то что может быть плохого в моем фотографировании бензоколонки, так ведь?»

Он снова стал сердито тыкать пальцем в мою камеру, и его прежнее раздражение вернулось к нему. «Запрещено! Буду звонить в милицию и вас заберут!» Потом он побежал в свою будку, якобы звонить. Я сделал ещё пару снимков и поехал дальше. Конечно, никакой милиции не появилось, но я долго ворчал про себя по поводу чрезмерной коммунистической бдительности начальника этой бензоколонки по адресу заезжего американского империалиста.

Энн, читавшая в то время биографию Толстого, написанную Анри Труайя, вспомнила об эпизоде, когда после смерти писателя его тело оказалось на захолустной железнодорожной станции. Несколько русских фотографов хотели запечатлеть великого писателя на его смертном одре, но станционный смотритель не позволил им сделать ни одного снимка в своей вотчине. К фотографии он относился с подозрением и чувствовал, что должны существовать какие-то ограничения по этому поводу. Без специального разрешения из Санкт-Петербурга он решительно воспротивился любым фотосъемкам на вверенной ему станции.

«Так что, видишь, – сказала Энн, – при царе было то же самое. Они – все такие же [8]».

[1] Четвёртая арабо-израильская война («война Судного дня», Октябрьская война) — военный конфликт между коалицией арабских стран с одной стороны и Израилем с другой. Началась 6 октября 1973 года с внезапной атаки египетских и сирийских войск во время иудейского праздника Йом – Кипур и завершилась через 18 дней; при этом обе стороны понесли значительные потери.

[2] Глобальная деревня-понятие, введенное в 1962 канадским социологом Маршаллом Маклюэном для понимания современного мира как электронного общества. Речь идет об интерактивной роли электронных коммуникаций, посредством которых стали само собой разумеющимися мгновенная связь и мгновенная передача любого количества всевозможных сообщений из любой точки планеты в любую другую и совместная деятельность на этой основе. Поскольку коммуникация (сегодня, главным образом, посредством интернета, а его появление было предсказано М. Маклюэном) осуществляется мгновенно, расстояние между её участниками потеряло значение. При этом пространство и время в их традиционном, линейно-последовательном понимании для них ушло на второй план, и в этом контексте у них, где бы они ни находились, усиливаются возможности включаться как совместно, так и индивидуально в любые события как в свои собственные.

[3] Yevgeniya Ginzburg, Journey into the Whirlwind. Перевод на английский Пола Стивенсона и Макса Хейуорда. (Нью Йорк, Harcourt Brace Jovanovich, 1967), Прим. Хедрика Смита.

[4] Белые и голубые (синие) воротнички – обозначение, принятое в западной социологии для различных категорий лиц наемного труда. Белые воротнички – работники умственного труда, служащие, чиновники, работники аппарата управления, менеджеры, инженерно-технический персонал; синие, голубые – рабочие, занятые физическим трудом, преимущественно на крупных предприятиях.

[5] Правильно: Институт конкретных социальных исследований АН СССР. Основан в 1967 году.

[6] Paul Hollander American and Soviet Society (Oxford, New York, 1973) стр. 388-389. (Прим. Хедрика Смита)

[7] Не знаю, кто эти «некоторые», но даже в шутку никак нельзя было сравнивать Брежнева с Петром. Где мог Хедрик Смит услышать такое сравнение, для меня загадка. Прим. перев.

[8] Энн, видимо, невнимательно или не до конца читала книгу Анри Труайя «Лев Толстой». Никакого станционного смотрителя, запрещавшего снимать, в книге не упоминается, фотографы свободно снимали, фотография Толстого на смертном одре в Астапово имеется в той же книге Труайя, как имеется и кинохроника. Скорее всего в заблуждение Энн ввели вот эта строчки из книги:

Но в России запрещено было фотографировать вокзалы без специального разрешения. И она не потрудилась прочитать дальше: Журналисты протестовали, говорили, что им не дают работать. Доложили в Москву, разрешение было получено – теперь на маленьком вокзале то и дело был слышен треск фото– и киноаппаратов.