XVIII

Современная технология репрессий

Очень важно заставить замолчать первого крикнувшего «король – голый», прежде чем другие подхватят его слова.

Валентин Мороз, украинский диссидент

|  |  |

В разворачивающейся сенсации внезапной высылки Александра Солженицына в начале 1974 прошёл почти незамеченным экстраординарный факт, что на короткий период времени три ведущих русских диссидента начали разговор о будущем своей страны. Для страны, в течение полстолетия лишённой настоящего политического дискурса, это был замечательный поворот событий. На Западе ему практически не придали значения по той простой причине, что там всех диссидентов стригли под одну гребенку. А тем не менее, в стране с населением в 250 миллионов человек, только трое: Солженицын, классический славянофил-моралист, Андрей Сахаров, либеральный современный учёный и Рой Медведев, реформистски мыслящий историк, изучавший марксизм, осмеливались публично посягнуть на заявленную коммунистической партией монополию на общественную мысль и выписывать России свои собственные рецепты исцеления, делая это в заявлениях для западной прессы, которые потом направлялись к их народу через мгновенное воспроизведение на радиоголосах.

Такого развития событий невозможно было представить всего лишь десять лет назад, и оно стало возможным благодаря защитному зонтику разрядки и собственной известности этих людей. И тем не менее, дебаты трёх супер-диссидентов тоже вводят в заблуждение. Они затеняют тот факт, что диссидентское движение, которое, возможно, никогда не включало в себя больше тысячи человек, пошло на спад. Советские репрессивные технологии стали изобретательнее и эффективнее по мере продвижения политики разрядки международной напряжённости. Одной из неожиданностей иронии судьбы явилось то, что разрядка, вместо того, чтобы сплотить советскую интеллигенцию, как на то надеялся Запад и как того опасался Кремль, стала предлогом для усиления контроля, и порой сама дала новые методы для усмирения недовольных интеллектуалов. Только те, кто обладал мощью Солженицына, Сахарова и Медведева сумели использовать её щит для того, чтобы углубить сущность своего диссидентства.

В те несколько месяцев перед изгнанием Солженицына Сахарова часто автоматически склоняли в советской прессе на пару с первым, называли его «ренегатом и перебежчиком», отплатившим родине, которая его вскормила «чёрной неблагодарностью». На Западе Сахарова практически причислили к лику святых, как чемпиона борьбы за права человека, как символ разрядки с человеческим лицом и провозвестника готовности Советского Союза к демократизации. Солженицыну была присуждена Нобелевская премию по литературе в 1970 году, а Сахарову прочили эту премию в 1975.

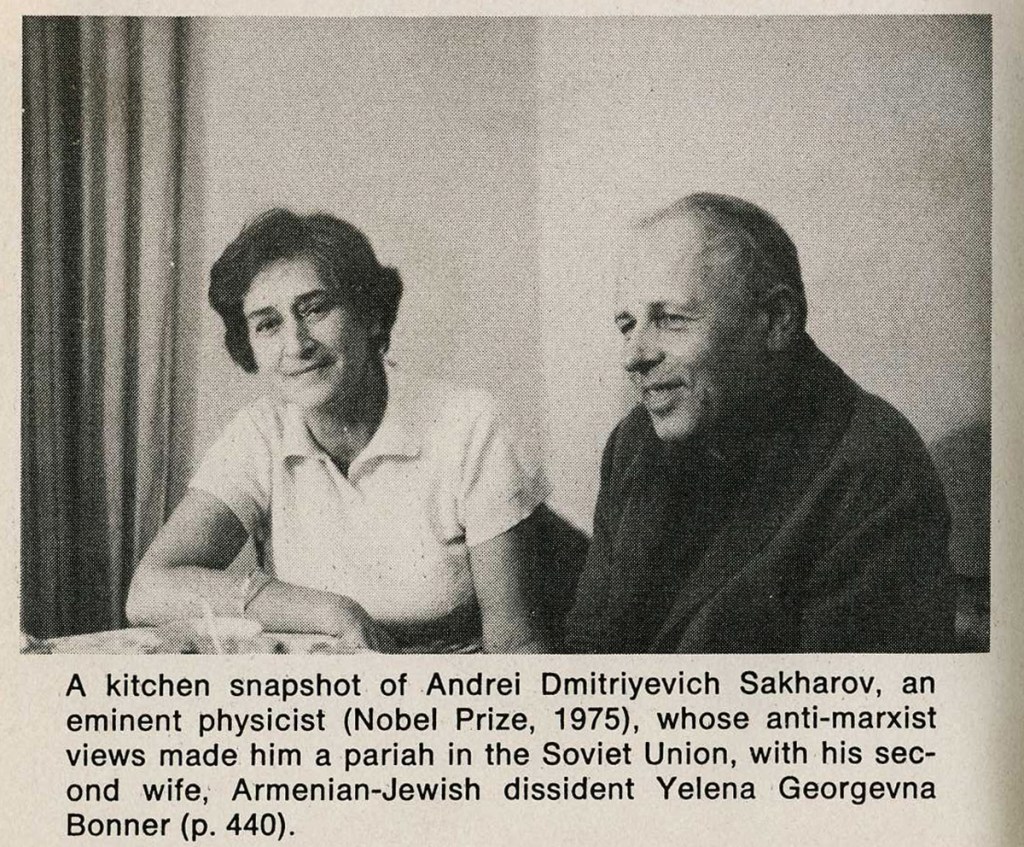

А между тем я нашёл, что эти два человека очень сильно отличаются друг от друга. При личном общении Сахаров меньше всего похож на личность, вызвавшую такой международный резонанс. У него нет импозантности, командирского тона и бойцовского темперамента Солженицына. Там, где Солженицын самоуверенно оказывался в центре разговора, Сахаров предпочитал скромно держаться с краю, будучи человеком застенчивым, без претензий, почти невзрачным, довольствовавшимся тем, что слушает и размышляет, задумчиво склонив голову набок до тех пор, пока не освоится с человеком, встреченным впервые, чтобы свободно с ним говорить.

Внешне они также были абсолютно разными. У Солженицына была широкая грудь колесом, рубленые черты лица, натруженные руки рабочего, борода цвета красного дерева и пронизывающий собеседника мощный взгляд. Во второй половине своей жизни он боролся за известность так же, как в первой половине боролся за саму жизнь, и наслаждался знаменитостью и всеобщим вниманием, когда ему это было выгодно. Весь облик Сахарова, напротив, говорил о его уязвимости. Он был высокого роста, но сутулым интеллектуалом с высоким лбом, с двумя заплатками жидких седых волос по бокам лысеющего черепа, с большими холёными руками человека, никогда не занимавшегося физическим трудом и грустными сочувствующими собеседнику глазами. Он был интровертом, из тех, кого называют настоящий intelligent[1].

В его сдержанности и речи с паузами чувствовался мыслитель – одиночка. Собственная склонность этого человека к ограничению в общении была усилена двадцатью годами наложенных на него извне границ только дозволенных контактов, и личный телохранитель следовал за Сахаровым повсюду, даже когда тот направлялся плавать в бассейн. (Он с улыбкой рассказал мне как, однажды, он оторвался от охраны на лыжах в лесу). Беспрецедентные в советской истории награды и почести не принесли ему известности, потому что присуждены были тайно. Его портрета нельзя было найти в прессе. Мой коллега Тед Шабад видел, как однажды Сахаров зашёл в магазин, небритый, в мятом плаще, купить что-то для того, чтобы отпраздновать рождение своего первого внука, и никто его не узнал и не заметил.

Физик-теоретик калибра Оппенгеймера и Теллера, Сахаров приобрёл почёт естественным образом, легко и довольно рано в жизни, как один из отцов советской водородной бомбы. Его блистательная научная карьера (доктор наук в 26 лет и действительный член АН СССР в неслыханном до этого возрасте – 32 года) принесла ему высокое положение в обществе, состояние в 140000 рублей и доступ ко всем благам, доступным сливкам советского общества. Одним из его первых диссидентских действий стала записка, написанная и переданная Хрущёву на встрече в Кремле. Сахаров в ней возражал против испытания ядерной бомбы в 100 мегатонн, считая его технологически ненужным, политически рискованным и биологически вредным из-за обильных радиоактивных осадков. Лет десять он ограничивался высказываниями такого рода только внутри разреженной атмосферы советской элиты.

На Западе Сахаров не был известен до своего, просочившегося за границу, меморандума 1968 года «Прогресс, мирное сосуществование и интеллектуальная свобода[2]», где выступил за прекращение гонки вооружений, за политику разрядки и за сближение социалистической и капиталистической систем. Только после этого учёный стал публично пользоваться своей известностью, причём в самом начале довольно осмотрительно. В отличие от Солженицына он инстинктивно сторонился огней рампы. Лично я, наряду со многими другими журналистами, несколько месяцев пытался убедить его дать интервью или просто побеседовать, но он уклонялся от такой рекламы. Лишь неохотно, после того, как почувствовал себя загнанным в угол и огульно охаянным советской прессой, он пошёл на встречу мировой журналистике осенью 1973 года.

Всё существование Андрея Сахарова пропитано скромностью, подобной изображённой Грантом Вудом на картине «Американская готика»[3]. Он скромен в жестах, манере, одежде, окружении. Своё состояние он отдал на исследования против рака, считая, что это были деньги на крови, полученные за разработку оружия массового уничтожения. Подобно какому-нибудь сторожу, отработавшему смену, он мог бродить по своей скромной квартире в мешковатых брюках на узких подтяжках и в носках, не думая даже переодеться к приходу гостей. В качестве дани приличиям он мог надеть тёмно-серый костюм с каким-нибудь несуразным галстуком-самовязом, и даже в театр мог пойти в простой рубашке.

Квартира его была столь же лишена претенциозности, сколь и сам учёный. Он делил две комнаты со второй женой Еленой, её матерью и её сыном. Если кто-то приходил рано утром, то постельные принадлежности убирались в диван, и скромная главная спальня превращалась в такую же скромную гостиную: двуспальный, обитый синтетической тканью диван-кровать стоял на выцветшем восточном ковре, рядом с застеклённым книжным шкафом на столе находились пишущая машинка и старинный граммофон, а под радиатором отопления была привязана сковорода для сбора протечек. Поскольку места в квартире было мало, лыжи стояли рядом со сливным бачком в миниатюрном туалете. Коньки висели там же на стене над головой.

Когда кто-то привёл меня в эту квартиру первый раз, то в ней царил беспорядок, свойственный проходившему в это время ремонту. С инстинктивным русским гостеприимством и кратким извинением за неудобство, Сахаров провёл нас прямо на кухню, где стол, покрашенный эмалевой краской верхом, был заставлен тарелками и чайными чашками на блюдцах. Андрей Дмитриевич, как русские его зовут по имени-отчеству, пил чай подслащённым, а лучше сказать, сдобренным, кусочками маленьких твердых зелёных яблок.

«Люблю так пить чай». – заметил он как бы в ответ на мой любопытный взгляд.

«Говорят, что знать пила чай с лимоном, а повара – с яблоками. – вступила в разговор его жена. – Так что это – поварской чай».

Сахаров мягким голосом предложил своего поварского чая, и я принял его предложение. Одной чашки хватило, вторую я пил уже с сахаром. На стол была поставлена коробка простого печенья и небольшая вазочка с конфетами-ассорти, между которыми имелись кусочки старого шоколада. Всё было очень просто. Вокруг небольшого стола умудрились устроиться семь человек. По чисто русскому обычаю гостей вовлекли в гущу жизни хозяев, и я сразу же почувствовал себя как дома. Никто не делал ни малейшего усилия что-либо приукрасить. И так было всякий раз, когда я навещал Сахарова, потому что этот человек был совершенно непретенциозен. Однако застенчивый, сдержанный и мягкий в личном общении правозащитник очень прям в выражении своих чувств. Его глубоко трогают проявления несправедливости и произвола, он способен на выражение глубокого сочувствия к страданиям других, в его действиях и речи сквозит наивная прямота, в которой нет места заботе о возможных для него последствиях, хотя угрозы и домогательства, направленные против его семьи, причиняют ему глубокие душевные раны.

В течение нескольких лет власть пыталась всячески использовать и обыгрывать наивный идеализм Сахарова, пытаясь дискредитировать среди интеллигентов его неортодоксальные взгляды. Партийные лекторы в специальных выступлениях перед учёными высмеивали учёного как наивного эксцентрика, человека, желающего добра, но законченного нереалиста, мыслителя не от мира сего. В сентябре 1973 года, когда советская пресса запестрела ежедневными его разоблачениями, подписанными ведущими советскими учёными и видными публичными фигурами, всё сильнее стали раздаваться голоса пропагандистов в пользу помещения Андрея Дмитриевича в психиатрическую лечебницу, напомнив о том, как обращались с диссидентом ХIX века, биологом и философом Петром Чаадаевым, которого царь объявил сумасшедшим за диссидентские взгляды.

Я слышал, как Сахаров, с присущим ему юмором, шутил, что пророков в своём отечестве не бывает и смеясь говорил, что его считают полусвятым или полубезумным отщепенцем. Он вполне отдавал себе отчёт в границах собственного влияния и созданного им в 1970 году вместе с двумя другими физиками «Комитета прав человека в СССР [4]», который в шутку, и подразумевая его многоречивую бессодержательность, назвал однажды «Пиквикским комитетом [5]».

Некоторые иностранцы после общения с учёным удивлялись, почему такое мощное государство рассматривает Сахарова в качестве политической угрозы. Другие не могли понять, как душа с таким мягким характером могла навлечь на свою голову такой сильный гнев истеблишмента, какой низвергнулся на него в 1973 году. Задававшие такие вопросы недооценивали силу еретических взглядов Сахарова и то, как ревностно бережёт партия монополию на общественную мысль. Бросить вызов этой монополии означало покуситься на фундамент всей системы. Потому что если современные менеджеры и инженеры могут успешно организовать экономику, а администраторы и бюрократы – правительство, то партия остаётся без легитимности и вообще лишается своего raison d’être[6]. Вот почему коммунистическая партия так яростно отреагировала на идеологическую оппозицию в лице Сахарова.

Его собственная радикализация, усиливавшаяся с течением времени, отражала всё возрастающее отчаяние от осознания невозможности реформ изнутри системы и обострила конфронтацию. Сильно влияла на него и вторая жена, Елена Григорьевна Боннер, активная армянско-еврейская[7] диссидентка, чья мать провела в лагерях 16 лет[8]. Они с Сахаровым поженились в 1971[9] году, и его диссидентство стало подпитываться её огнём.

В качестве видного учёного, работающего на государство, Сахаров включился в 1968 году в протестное движение с философским, тщательно обоснованным меморандумом, в котором выдвигал рациональные доводы в пользу разрядки и большей интеллектуальной свободы. В документе выносился приговор «безумству сталинизма» и отмечалось беспокойство по поводу зарождающегося неосталинизма, но критика советских репрессий перемежалась с критикой капитализма и американской политики, а также утверждалось, что точка зрения учёного является «глубоко социалистической». За этот меморандум 1968 года Сахарова отстранили от работы над ядерной программой. Но его идеи мгновенно и широко распространились, а престиж Андрея Дмитриевича среди либеральных учёных, чью точку зрения он храбро выразил, неимоверно вырос.

За пять лет он стал парией в своей стране, так как поднимал голос в защиту диссидентов, которых власти прятали в психлечебницы, выражал протест против секретных судилищ армян, выступавших с лозунгами национального сепаратизма, после чего их отправляли в тюрьмы, защищал право евреев на эмиграцию и вставал на сторону баптистов-нонконформистов, преследовавшихся за то, что те давали своим детям религиозное воспитание. Его арестовывали за участие в акции протеста перед посольством Ливана, когда во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году были убиты израильские спортсмены. С течением времени его бичевание советской системы становилось всё более яростным и решительным.

«Я скептически отношусь к социализму в целом. – заявил Сахаров Улле Стенхольму, корреспонденту шведского радио в июльском интервью 1973 года, за которое Стенхольма выслали из страны, а против учёного была развязана кампания в прессе. – Не считаю, что социализм привнёс что-то новое в теоретическом плане, что он способствовал улучшению общественного устройства … У нас те же самые проблемы, что и у капиталистов: преступность и отчуждение личности от общества. Разница лишь в том, что наш случай – крайний, с максимальной нехваткой свободы, с чрезвычайной жёсткостью идеологических установок, и – что характернее всего – с максимальной претензией на то, чтобы называться лучшим в мире обществом, хотя это далеко не так на самом деле[10]».

В серии заявлений Сахаров уже выступил за широкие реформы – избирательная система с несколькими кандидатами, организация газет и издательств, свободных от диктатуры партии, децентрализация экономики, развитие частного сектора услуг, отмена контроля партии над назначением на ключевые посты и честное признание негативных аспектов советской жизни в качестве основы реформирования. Он атаковал хвалёные бесплатное образование и медицину как «экономические иллюзии» системы, которая недоплачивает врачам и учителям, а они взамен дают низкое качество своих услуг, осуждал «пагубную» классовую иерархическую структуру, при которой партийно-правительственно-интеллектуальная элита пользуется «открытыми и тайными привилегиями» типа лучших школ и клиник, спецмагазинов и «системой добавок к зарплате, получаемых в конверте». Он настаивал на том, что «милитаризация экономики» представляет угрозу миру, потому что «нет на свете другой страны, где такая высокая доля национального дохода (свыше 40 %) идёт на военные расходы».

Что явилось самым противоречивым в его действиях, так этот тот факт, что он стал рассматривать давление Запада в качестве главной надежды на либерализацию советского общества. В частных разговорах он упрашивал западных либералов, чтобы те своими протестами защитили советских свободомыслящих людей и говорил, что страны Запада должны быть сильными и объединиться для того, чтобы противостоять всё нарастающей советской мощи. Он сделал публичными свои воззвания к конгрессу США запросить цену за торговые уступки Москве (не предоставлять равных с другими странами тарифов торговли и не давать больших долгосрочных кредитов, пока Кремль не откроет двери для эмиграции). Его доводами в пользу этого было то, что если советские вожди смогут закупать на Западе достижения высоких технологий, а Запад не будет при этом на них давить с тем, чтобы они предоставили стране больше внутренней свободы, то у Кремля пропадёт всякий стимул освободить своих учёных и интеллектуалов. По случаю пятой годовщины ввода советских войск в Чехословакию 21 августа 1968 года он пригласил к себе в квартиру иностранных корреспондентов и зачитал пугающее предупреждение об опасностях фальшивой разрядки:

Разрядка международной напряженности без демократизации [советского общества], при условии, что Запад принимает советские правила игры, была бы опасна и, на самом деле, не решила бы ни одной из стоящих перед миром проблем, а просто означала бы капитуляцию перед лицом реальной или преувеличенной мощи Советского Союза. Это значило бы просто торговать с Советских союзом, покупать у него газ и нефть, игнорируя другие аспекты взаимоотношений. Я думаю, что такой путь был бы опасным, потому что мог бы заразить весь мир антидемократической специфичностью советского общества, позволил бы СССР преодолеть трудности, которые он сам не в состоянии разрешить, что дало бы ему возможность накапливать силы. В результате мир оказался бы беспомощным перед этой неконтролируемой бюрократической машиной. Я считаю, что если разрядка будет проводиться без оговорок, на советских условиях, то она составит серьёзную угрозу миру в целом. Такая политика будет означать закрытую страну, государство, которое надело маску, чтобы скрыть своё подлинное лицо, где всё, что происходит внутри, будет скрыто от взгляда со стороны[11].

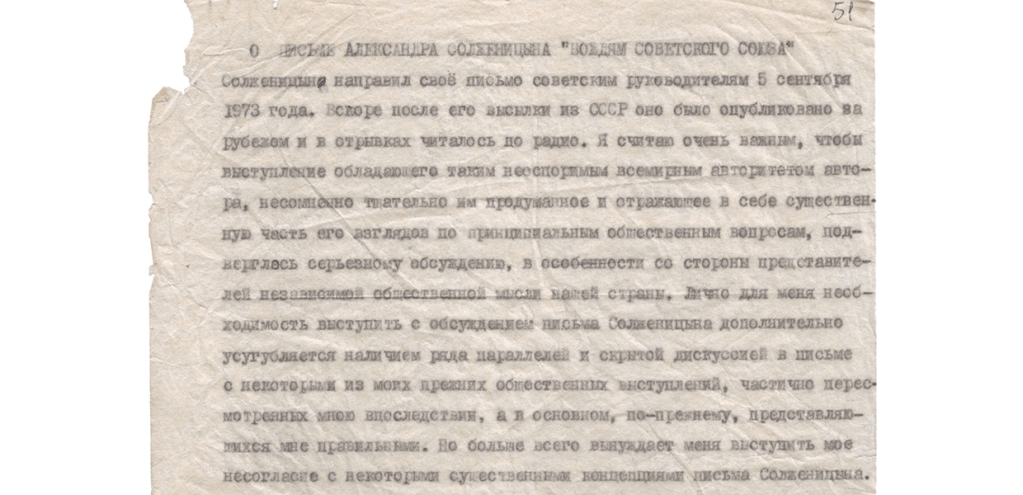

Тем не менее, когда Солженицын издал свой манифест с нападками на советскую систему, Сахаров ужаснулся. Он не поспешил тут же с ним согласиться, потому что их взгляды были полярно противоположными, как мысли западников и славянофилов в XIX веке.

Я помню, как Сахаров, сидел, совершенно в смятенных чувствах, одним вечером в халате и шлёпанцах на диване. Он только что услышал от коллеги, что группа студентов университета была в восторге от солженицынского видения возрождения Святой Руси. Его тревожила сильная потенциальная привлекательность такого рода видений будущего страны. Он чувствовал себя обязанным публично выступить против Солженицына, хотя, вместе с тем, они, вроде бы, должны быть на одной стороне, держаться вместе в силу безжалостного давления на них обоих. В типично русском ключе Сахаров заговорил о том, как он «глубоко преклоняется» перед нравственной мощью разоблачения ужасов сталинского режима, проведённого автором «Архипелага Гулаг» и других произведений. Но солженицынский «религиозный патриархальный романтизм», как Сахаров его охарактеризовал, ужасал физика, и, по его словам, он был крайне раздосадован мистическим недоверием писателя к современной науке, его славянофильскими поношениями Запада, изоляционистскими призывами Матушки-России уйти в сторону от международной торговли и всемирного сотрудничества по всем аспектам, включая борьбу с голодом и кооперацию по проблемам здравоохранения и защиты окружающей среды.

В своей публичной отповеди Сахаров хвалил писателя Солженицына, как всегда это делал частным образом. Он нашёл схожесть в их взглядах в том, что касается отрицания марксизма в качестве официальной идеологии, надежды на то, что Кремль когда-нибудь отпустит страны Восточной Европы со своей орбиты, желания обоих правозащитников большей интеллектуальной и культурной свободы, включая свободу совести. Но авторитаризм Солженицына учёный предал анафеме и обвинил писателя в том, что его великорусский национализм «целиком взят из арсенала полуофициозной пропаганды». По его словам, он отдавал «дурной славы военно-патриотической обработкой» советских народных масс в эпоху холодной войны. Он зашёл так далеко, что утверждал, что продвижение Солженицыным славянофильства, несмотря на слова о том, что оно будет осуществляться мирными способами, носит отголосок сталинского подхода к своим противникам. «Сталин во время войны и до самой смерти широко допускал «прирученное» православие. – предупреждал Сахаров. – Все эти параллели с предложениями Солженицына не только поразительны, они должны настораживать».

Так произошёл непоправимый раскол между правым и левым крылом советского диссидентства.

Рой Медведев, третья вершина этого дискуссионного треугольника является воплощением спокойного, невозмутимого диссидентства. Его воротит от бойцовской ментальности бунтарей типа дородного крупного бородача Петра Якира, прошедшего школу сталинских лагерей. Он намеренно держится в стороне от страстных, полных негодования высказываний как Солженицына, так и Сахарова. Всю жизнь он придерживается образа трезвого, бесстрастного и вдумчивого кабинетного реформатора. Свои заявления он выпускает с хорошо продуманным прагматизмом, просчитывая их последствия и выбирая время так, чтобы властям трудно было нанести ответный удар без нанесения ущерба своей репутации на Западе, либо без того, чтобы вызвать нежелательный скандал у себя дома.

Задолго до моей встречи с ним, я почувствовал, что он, как случай тщательно выверенного нонконформизма, представляет сам по себе объект исследования. Мне казалось, что он не говорит всего того, что думает. Его протесты были часто прикрыты слоем ходульной риторики советского коммунизма и были предназначены вниманию не заявляющих о себе сторонников умеренной линии внутри того, что называется apparat, они были защищены декларируемой преданностью автора идеям марксизма-ленинизма, очищенного от греховных отклонений сталинизма и неосталинизма. В частных беседах некоторые диссиденты с усмешкой говорили о том, что Рой Медведев является всего-навсего либералом внутри истеблишмента и просто стремится к тому, чтобы добиться для себя и подобных себе привилегированного и более широкого доступа к западным публикациям и информации вообще, а также расширить для себя узкие рамки существования; они заявляли о том, что сам он совсем не хочет трансформации советского общества. Не раз я слышал о том, что братья Медведевы – Рой и Жорес – были «последними из оставшихся истинно верующих». Так их прозвали за идеалистическое видение советского коммунизма с человеческим лицом.

Но упрёки в том, что их диссидентство таким образом было сведено на нет, несправедливы. Рой Медведев пошёл на риск, связанный с публикацией на Западе своей книги «К суду истории[12]», толстого, тщательно документированного тома, научного приговора сталинскому полицейскому государству, за два года до появления «Архипелага Гулаг» Солженицына. Его брат Жорес написал книги, рассказывающие о том, как подавлялась генетика под руководством псевдобиолога и диктатора от науки Трофима Лысенко, он открыто говорил о препятствиях, чинимых научному обмену между Востоком и Западом и раскрывал тайные пружины советской почтовой перлюстрации. Вместе они написали «Кто сумасшедший?», шокирующий, но написанный бесстрастный языком рассказ о том, как в 1970 году Жорес был помещён в психиатрическую больницу с целью заставить его замолчать, и о том, как Рой со скандалом мобилизовал общественное, в том числе и международное мнение, чтобы вытащить оттуда брата. Во время последней кампании травли Солженицына за публикацию «Архипелага Гулаг», Рой не побоялся распространять свои очерки, где хвалил книгу за достоверность и осуждал депортацию Солженицына как «моральное поражение тех людей во власти, которые не желали и не оказались способны ответить на его обвинения» по поводу сталинского террора.

Сталинизм является основной темой, двигателем диссидентского творчества Роя Медведева. В возрасте 13 лет он, вместе с Жоресом, был свидетелем того, как их отца, бывшего во время гражданской войны полковым комиссаром Красной армии, а впоследствии – партийного инструктора военно-политической академии имени Толмачева[13], среди ночи схватила в 1938 году сталинская секретная полицией и увезла прочь. Последнее, что они помнят, было то, как отец, прощаясь, на короткое время прижался к сыновьям небритой щекой. Больше они никогда его не видели[14].

Сталинизм продолжал оставаться главной темой и тогда, когда я в первый раз встретился с Медведевыми, точнее встретил меня Жорес, а Рой предпочитал держаться на заднем плане. Мне показалось, что Жорес (фото) выступает за старшего из них двоих, хотя на самом деле он родился на 20 минут позже Роя, возможно, в силу того, что в качестве ветерана войны ему удалось поступить в университет и закончить его раньше, чем Рой, да и женился он первым. Он был смелее и решительнее, и первым вступил в конфликт с властями – публикуя свои диссидентские труды вначале на Западе, намного раньше отваживаясь вступать в контакт с иностранцами, действуя посредником между ними и Солженицыным, стараясь проникнуть на международную геронтологическую конференцию в Киеве в июле 1972 года, чего сделать ему не удалось – он был уведён агентами КГБ. Рой вступил в партию в 1961 году (Жорес так и не вступил), но был исключён из её рядов в 1969 году за заявление, где предостерегал о реабилитации Сталина. Но именно Рой продолжал постоянно критиковать советское общество и предлагать реформировать его, особенно в новой «Книге о социалистической демократии[15]», которую я прочёл почти всю за время моего пребывания в Москве.

В конце 1971 года, когда я встретил Жореса, он пытался скрыться от преследования КГБ, причём не обошлось без смешных эпизодов. Рой внезапно оставил работу в Институте педагогических наук, где, как бывший учитель и директор школы, он написал несколько научных работ по педагогике. Неразрешённая книга про Сталина должна была вот-вот появиться на Западе и он, небезосновательно, опасался репрессий. По его теории выходило, что если он будет ждать, пока топор упадёт ему на шею, то его навсегда занесут в чёрные списки и подвергнут суровому наказанию. Поэтому он решил уйти первым, скрыться из глаз и лечь на дно, пока скандал не стихнет. Но, прежде чем он смог выполнить свой план, комитетчики устроили засаду в доме, где он жил.

Рой и Жорес внешне почти неразличимы, как две капли воды: оба аккуратно пострижены, ростом под два метра, с приятным овалом лица и начинающие седеть, но выглядят они намного моложе, чем большинство советских людей пятидесятилетнего возраста. Близнецы настолько схожи, что даже близкие друзья порой ошибались кто из них – кто. Смакуя удовольствие от рассказа об этих похождениях, Жорес объяснял, как пытался обмануть соглядатаев несколько раз входя в квартиру и выходя из неё, в надежде, что агенты пойдут за ним, а Рой ускользнёт. Но план не сработал. «Я полагаю, они нашли хороших работников на этот раз» – говорил он с усмешкой. Тем не менее, Рою удалось выскользнуть в парике и женской одежде. Несколько месяцев он провёл на юге. Когда вернулся, то на прежнюю работу путь ему был закрыт, а больше его никуда не брали. Он жил на гонорар за опубликованные на Западе книги и на зарплату жены. То, что его не стали преследовать, заставило меня задать самому себе вопрос, нет ли у него покровителей в госаппарате.

Роя я встретил примерно через года два. К тому времени Жорес уехал в Англию, где продолжал заниматься биологией и представлял интересы братьев перед западными издателями. Рой по-прежнему работал как независимый историк и очеркист, и был самым тщательным и организованным русским, которого я когда-либо встречал. (Вообще-то русским был его отец, а мать – еврейкой). Он всегда следовал определенному рабочему расписанию и не позволял слишком отвлекаться на общественную жизнь. На улицу или в кино он выходил редко, телевизор не смотрел вообще, читал запоем и хранил свой архив в исключительном порядке. Его средой обитания был небольшой рабочий кабинет, три стены которого занимали полки с книгами, где мы обычно беседовали, сидя на расстоянии примерно от полутора до двух метров друг от друга, а два коротковолновых радиоприёмника играли разные программы во избежание прослушивания.

Рой был человеком, придирчивым к малейшим деталям, чем очень гордился. Однажды, когда я заметил, как хорошо у него всё организовано, улыбка пробежала по уголкам его рта. «Ещё старшеклассником я продумывал, как организую свою картотеку, – сказал он. – Свою систему я менял несколько раз, но всегда знал, где у меня находится та или иная бумага».

Даже сотрудники КГБ были впечатлены организацией его архива, когда обыскивали квартиру в 1972 году. «Обыск занял всего три часа, – с гордостью сообщил он. – Они сразу же поняли, что напали на делового человека и что все досье содержат именно то, что указывалось в картотеке. Поэтому уложились в такой короткий промежуток времени». По сравнению с ним, как он сам рассказывал, обыск у другого диссидента, которого я тоже знал, писателя, обладавшего чрезвычайным шармом и полного жизненных сил, но восхитительно презиравшего порядок, по словам Роя Медведева «занял, наверное, дня четыре». Но куда более поразительным для меня был тот факт, что для возврата своих документов Рою даже не пришлось тягаться с КГБ – что было бы бесполезно в любом случае – поскольку за годы до обыска он ввёл в практику дублирование каждого документа, и все дубликаты хранил в надёжном месте. После того, как тайная полиция увезла коробки с его бумагами, он достал из запасника копии и продолжил работу.

Это спокойное хладнокровие было фирменным знаком Роя. Оно шло рука об руку с его расчётливым протестом, продуманной тактикой воздержания от экстремизма, который дал бы властям повод его задушить. Как он сам заметил в разговоре со мной, в отличие от Сахарова и Солженицына, он не подвергался нападкам в советской прессе. Более того, он познакомил официальных лиц с предметом своего исследования. И в самом деле, он начал писать книгу про Сталина в 1962 году, в эпоху хрущёвской десталинизации, с намерением опубликовать её в Москве. Но ко времени окончания работы в 1968 году, линия партии изменилась и началась реабилитация Сталина. Тем не менее рукопись была показана высшим партийным чинам. Частично это объясняет тот факт, что Рой дал себе труд сделать книгу приемлемой, называя в ней сталинизм извращением «глубоко чуждым марксизму-ленинизму», а не фундаментальным сбоем системы и то, что он осторожно назвал советскими «маленькими Сталиными» тех из высоких официальных лиц, кто укрепил свою карьеру благодаря сталинским чисткам. Даже когда он писал о современной советской жизни, Рой избегал лобовых атак на партию, а лишь критиковал неосталинистские «деформации» и консервативный догматизм.

Короче говоря, Рой Медведев представляет собой явление необычное среди диссидентов. Он относится к лояльной оппозиции. Публично он осуждал других диссидентов, включая Сахарова и Солженицына, за «провокационное» поведение и «экстремистские» взгляды. Хотя диссидентский уклон его собственного мировоззрения углубился за последние годы, он является прежде всего прагматиком, сторонником постепенных, медленных реформ советской системы, которые должны вестись сверху, но в ответ на давление «альянса между лучшими представителями интеллигенции и самыми передовыми личностями в государственном аппарате», хотя и не без периодических отступлений и отречений от взглядов перед неосталинистами. И тут опять я не мог не задать себе вопроса, как это делали и другие, не выступает ли Рой от лица либеральной фракции внутри партии. Но в разговоре со мной он осторожничал и заявлял, что выступает только от своего лица, хотя никогда не делал секрета из связей в партийной верхушке.

Модернизация, по его словам, в конце концов приведёт систему к большей демократии. Копировальные машины и, со временем, телепередачи, передаваемые из-за границы через спутники, как и иностранное радиовещание, сделают невозможным для властей сдерживать свободное распространение информации и идей. Необходимость в более современной экономике приведёт к децентрализации управления ею и ослаблению сверх централизованного механизма государственного планирования, который он называл «неуклюжим и громоздким». По его предсказаниям, через два-три поколения Советский Союз придёт к многопартийной системе.

оторые аспекты его критики советской системы совпадают со взглядами раннего Сахарова. И в самом деле, Рой, наряду с советским физиком и математиком, автором одного из немногих советских компьютерных языков Валентином Турчиным (фото), присоединился к одному из критических воззваний Сахарова[16]. Рой направил свой огонь против правящей бюрократической олигархии, против идеологического контроля, который, запретив дебаты, превратил, по его мнению, коммунистическую идеологию в ископаемую доктрину, а также против системы привилегий и управленческой негибкости. Он призвал к сокращению непомерно раздутого партийного аппарата и лишению его части полномочий, говорил, что нужно экспериментировать, по опыту югославских товарищей, с самоуправлением в промышленности и хотел, чтобы немарксистская оппозиция вышла из тени, вместо того, чтобы быть гонимой, как сейчас. Он призывал к большей свободе информации в науке и академической жизни, предлагая в качестве приманки для тайной аудитории партийных либералов большую гибкость и ослабление контроля, что вдохнёт новую жизнь в советский коммунизм, по его словам, утративший популярность среди населения. «Процесс нормальных политических дебатов будет лишь способствовать развитию марксистско-ленинской идеологии и формированию нового, более дееспособного поколения партийных лидеров», – писал он в работе «О социалистической демократии[17]», опубликованной на английском в 1975 году.

Высказывания Роя порой напоминают воззвания в пользу коммунизма Дубчека (фото) [18] (хотя он и критиковал чешских реформаторов за то, что они зашли слишком далеко и действовали в своих реформах слишком быстро). Весной 1974 года, отвечая Солженицыну, он призвал к «абсолютной свободе слова и убеждений», к свободе собраний, к свободному распространению религии, свободным выборам, открытым для кандидатов от различных партийных групп и организаций, но всегда в рамках социалистической системы. Но в некоторых аспектах он страховал себя. Высмеивая советских цензоров за их твердолобость, он говорил, что если бы Маркс и Энгельс писали сегодня, то не прошли бы цензуру, но в то же самое время утверждал, что свобода прессы должна быть ограничена не только защитой государственной тайны, но и партийными и профессиональными секретами. И, несмотря на все его разговоры о других партиях, он ни разу ясно не высказался по поводу руководящей роли компартии.

Сам темперамент его диссидентства, что важно, отличается от диссидентства как Сахарова, так и Солженицына. Медведев занимает позицию стороннего философа, в то время как они оба стараются мобилизовать людей на высказывания и призывают к немедленным переменам. Различия во взглядах Медведева и Солженицына фундаментальны. Он отвергает религиозное русофильство последнего, считая его непривлекательным и нереалистичным. Он говорит, что в современную эпоху религия не может стать основой для развития общества и, в случае, если бы схема Солженицына была реализована на практике, то возникла бы реальная опасность дегенерации государства до состояния репрессивной теократии, подобия испанской инквизиции.

Разногласия Роя Медведева и Андрея Сахарова проявились более умеренным образом. В течение несколько лет публично они выступали со схожих позиций, несмотря на личностные расхождения, присоединяясь к воззваниям в пользу либерализации и ослабления контроля во всех сферах жизни. Но, когда Сахаров призвал Запад надавить на СССР, чтобы он начал реформы, прагматизм и лояльность Роя, вынудила его порвать с ним. Когда Сахаров предупреждал Запад, что фальшивая разрядка в отношениях с Советским Союзом может способствовать лишь укреплению режима и сокращению отставания России в технологиях, я слышал, как Рой в частном разговоре утверждал, что если США будут выдвигать предварительные условия при торговом обмене между двумя странами, то оскорбление, вызванное таким ультиматумом, может понудить Кремль к ответным мерам. Происшедшая в декабре 1974 года отмена советско-американского соглашения о торговле была тому свидетельством.

Позиция Роя состояла в том, что Запад может повлиять на Советы в том, что касается отдельных случаев, но Сахаров и иже с ним преувеличивают иностранное влияние на ситуацию внутри Советского Союза. Западные лидеры, по разумению Медведева, в конце концов утратят внимание к внутренним реформам в СССР и вообще к проблемам этой страны. Он надеялся, что спустя 10-15 лет с начала разрядки, советское руководство, благодаря возросшим из-за неё контактам с Западом, само придёт к пониманию необходимости реформ. Но он был достаточно честным историком, чтобы допустить, что в течение первых двух лет разрядки «давление на диссидентов даже усилилось», а репрессии стали суровее.

Собственная позиция Сахарова – хороший тому пример. В августе 1973 года он отдыхал на Чёрном море, когда разразилась официально инспирированная властями кампания его поношений в прессе. Они с женой загорали на пляже в Сочи, как сказала мне сама Елена Боннер, когда услышали по транзисторному приёмнику, как «ренегата» – учёного, (без упоминания его роли в создании советской водородной бомбы), продавшего душу Западу, кроют, на чём свет стоит. Отдыхавшие на пляже тут же подхватили новость и стали активно обсуждать Сахарова, проклиная его за нелояльность и предполагаемую оппозицию к разрядке, не зная, что он находится среди загоравших. Жена Сахарова хотела тут же уйти с пляжа, но он намеренно задержался и подошёл к группе ругавших его, послушал немного, а потом спросил, знает ли кто-либо из группы Сахарова и читал ли кто-нибудь хоть что-то из им написанного. Никто не был в курсе. И тем не менее, несмотря на общепринятый скептицизм в отношении советской пропаганды, люди приняли за чистую монету то, о чем им говорили по радио. Спокойным тоном, всё ещё неузнанный, он сказал, что хорошо бы выяснить, что же на самом деле говорил Сахаров, «возможно это – человек добрых намерений». Боннер не могла больше этого выносить и увела его с пляжа, испугавшись, что люди могут его побить, если поймут, кто он такой.

Пропагандистская атака на Сахарова резко прекратилась после протестов со стороны Вилли Брандта, канцлера Австрии Бруно Крайски, премьер-министра Швеции Кристера Викмана и телеграммы с предостережением против преследования учёного, направленного в АН СССР Филиппом Хэндлером (фото), президентом Национальной академии наук США. «Преследование или задержание Сахарова, – строго предупреждал Хэндлер, – окажут крайне неблагоприятное воздействие на отношения научных сообществ США и СССР и могут свести на нет возросшие в последнее время усилия, предпринятые в области взаимного обмена и сотрудничества».

Эта телеграмма задела больную струну. Кремль явно почувствовал, что цена кампании против Сахарова, если её вести и дальше, становится слишком высокой. Вмешательство Запада, таким образом, предотвратило возможный арест Сахарова (его вызывали к заместителю генерального прокурора СССР и в КГБ, где выносили предупреждения), или его отправку в психлечебницу с одновременным исключением из академиков, к чему apparat всё это время неуклонно стремился за кулисами.

Победа была пирровой, потому что Кремлю уже удалось сильно уменьшить влияние Сахарова среди его естественных сторонников, то есть в научном мире. Он почувствовал себя парией, был потрясён скрытым давлением на себя, и стал впадать в депрессию из-за устроенного ему карантина. Его первый меморандум о мирном сосуществовании от 1968 года прочитали десятки тысяч учёных, судя по словам моих знакомых из научного сообщества, а последующие его заявления, куда более острые, знали очень и очень немногие. То же самое говорили мне не только москвичи, но и физик в Новосибирске (Восточная Сибирь) и биолог в столице Молдавии Кишиневе, среди прочих. Совместные усилия пропагандистской кампании, выставившей его противником разрядки, и частных слухов о том, что у учёного слегка поехала крыша, сделали своё дело.

«Уважение к Сахарову сильно уменьшилось за последнюю пару лет, – сказал мне в конце 1974 года учёный-медик. – Люди считают его эксцентриком, немного слабоумным, странным, чрезмерно эмоциональным и непредсказуемым». Когда этот врач узнал, что я лично знаком с Сахаровым, он принялся пристально расспрашивать меня о том, показался ли мне правозащитник психически нормальным и вообще, какое произвёл на меня впечатление. Он хотел бы сочувствовать Сахарову, но в то же время относился к нему с подозрением. Его позиция напомнила мне мудрое замечание писательницы Лидии Чуковской, которого почти не понимают люди со стороны, так много говорящее о происходящем в советской жизни: «Эта звуконепроницаемая стена, которую власти методически и со злым умыслом возводят между творцами духовных ценностей и теми, для кого эти ценности создаются, стала выше и прочнее»[19].

Власти настойчиво толкают интеллигентов в два лагеря: либо в открытое диссидентство, где они преследуются и превращаются в социальных изгоев, либо становятся коллаборационистами репрессирующих. Согласно учёному-диссиденту Валентину Турчину, это и является одной из главных целей режима, вынуждающего видных учёных, писателей, исследователей и интеллектуалов присоединяться к коллективному поношению Сахарова и Солженицына. По его мысли, люди морально компрометируют себя таким актом, чувствуют себя настолько виноватыми, несмотря на их настоящие взгляды, что начинают принимать участие в разоблачении любых нонконформистов.

Турчин (справа), худощавый, застенчивый, говорящий тихим голосом учёный, ощутил на себе ярость такой травли. Он дорого заплатил за лояльность Сахарову. Во время кампании травли он был практически одинок в защите физика. Расплата настигла Турчина мгновенно. На его работе, в Институте компьютерных систем строительной промышленности [20], было созвано собрание, один из таких классических сеансов критики, где директор института, секретарь парткома и другие работники публично атаковали Турчина за солидарность с Сахаровым. Некоторые призывали уволить его с работы, но ему повезло, что к тому времени кампания против Сахарова стихла. Хотя, по его словам, он мгновенно почувствовал холодное дыхание остракизма со стороны тех же самых людей, которые в частных беседах ему симпатизировали. Именно тогда он начал анализировать то явление, которое потом назовёт «технологией репрессий в эпоху разрядки».

«Цинизм народа невероятен, – заметил он однажды вечером. – Честный человек заставляет молчунов испытывать свою вину за то, что они не высказались. Они не понимают, как у такого человека хватило храбрости сделать то, на что они ни за что не могли бы решиться. Для того, чтобы очистить свою совесть, они считают необходимым выступить против него. Но в глубине души они считают, основываясь на собственном опыте, что на самом деле все кругом обманывают всех. Homo Sovieticus, он ведь как проститутка, которая думает, что все кругом продаются, потому что она сама такая. Советский человек верит в то, что мир поделён на партии и что каждый в мире принадлежит к какой-либо партии, а настоящей честности не существует. За правду никто не выступает. И если кто-то заявляет, что он находится вне партий, то он лжёт. Такой цинизм очень хорошо помогает властям держать интеллигенцию в узде и исключать «распоясавшихся диссидентов» из общества. Люди могут ездить на Запад или слушать западные «голоса», но для них это не имеет значения, пока в нём есть этот всепроникающий цинизм, просто говорит другая сторона. Этот цинизм придаёт стабильность сегодняшнему тоталитарному государству, придя на смену страху сталинских лет».

Сам Сахаров говорил мне, что был практически подвергнут всеобщему остракизму, если не считать нескольких друзей типа Турчина.

Почти никто из ведущих учёных, до этого охотно посещавших его дачу, больше не заезжал к нему со времен кампании 1973 года.

Для людей, принадлежавших к истеблишменту, всякий контакт с ним был смертельно опасен.

Его друзья и те, кто его поддерживал, все пострадали. Молодых физиков Валерия Чалидзе и Андрея Твердохлебова, сформировавших вместе с Сахаровым «Комитет прав человека в СССР» выгнали с работы, а Твердохлебова потом арестовали.

Угроза сибирской ссылки стала настолько реальной для Чалидзе, что он согласился на высылку в Америку. Летом 1974 года Турчина уволили с работы по «общественной причине[21]», был тогда в ходу такой эвфемизм, он автоматически попал в чёрный список и не мог устроиться в четыре других НИИ, потому что отказывался воздержаться от высказывания своих взглядов.

Последний раз я слышал о нём в октябре 1975 года, и он всё ещё был без работы. Сотрудники КГБ несколько раз допрашивали его, обыскивали квартиру и изъяли пишущую машинку и личные документы. Он попытался поехать в Америку в качестве приглашённого учёного, но был до этого арестован и препровождён в Сибирь[22]. Но дорога к эмиграции для него тоже оказалась закрытой.

Сахаров сказал мне в частном разговоре, что после кампании 1973 года был в таком обескураженном состоянии, что подал прошение на разрешение поехать в Пристонский институт перспективных исследований, а также попытался устроить поступление своего пасынка и падчерицы в Массачусетский технологический институт, что, само собой, означало бы переезд на постоянное место жительства и вечную ссылку. Теоретически предполагалось, что сам он поедет работать на один год, но он признался мне, что, если бы его выпустили, он никогда бы не вернулся назад. В основном по этой причине он потом оставил мысль добровольно поехать за границу после того, как Солженицына выдворили из страны. Он чувствовал свой моральный долг перед диссидентским движением, которое оказалось бы обезглавленным без него. Но напряжение, вызванное анонимными угрозами смерти в его адрес, и в адрес его детей и внука, административное преследование властями его семьи, длившийся много месяцев отказ выпустить его жену в Италию для лечения глаз, без чего она могла ослепнуть, всё это изводило его. Хотя присуждение ему Нобелевской премии мира в октябре 1975 года несомненно приободрило его самого и небольшую группу друзей, его протесты всё больше становились похожи на глас вопиющего в пустыне, без поддерживающего хора сподвижников. В середине 1975 года он гневно и с болью в сердце протестовал против угроз в свой адрес и «удушения» его семьи, утверждая, что членов семьи «взяли в заложники» из-за него самого.

Это было уделом не одного Сахарова, а отражало общее отступление с завоеванных позиций русского диссидентства. Различные националистические группировки в Литве или в Армении, или религиозные группы типа не признанных официально баптистов, периодически выступали с протестами и воззваниями, но диссидентское движение либеральной интеллигенции во второй половине 1970-х просто начало распадаться. Если получавшие широкую огласку дебаты между супер-диссидентами на короткое время показывали жизненную сущность их идей, они также демонстрировали, что такой громогласный нонконформизм всё больше и больше становится роскошью, доступной лишь диссидентам с мировой известностью. Те, кто с претензией называл себя «Демократическим движением», то есть плохо организованная коалиция нескольких сотен либералов-диссидентов, была разогнана, деморализована или участники её были арестованы к середине 1970-х годов. Многие из тех, кто когда-то разделял взгляды Роя Медведева на то, что советское общество способно на либерализацию изнутри, беспомощно опустили руки.

Контраст между толпами, собиравшимися в начале 1960-х годах на площадях Пушкина и Маяковского для того, чтобы послушать выступления поэтов или заявить, с вызовом, властям о своих конституционных правах в середине 1960-х, когда буквально сотни известных учёных, писателей и видных деятелей культуры, бравших на себя риск подписаться под петицией против суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, обвинённых в нелегальной публикации своих «антисоветских» работ под псевдонимами за границей, был поразителен. Тот суд вызвал целую войну массовых протестов, шедших с 1965 по 1968 год. «Мы все тогда надеялись, что в противостоянии системе со временем улучшим положение дел, – сказал мне пожилой московский писатель. – Наша борьба была неравной, и мы знали это. Но куда это привело нас? Всё было бесполезно».

Я помню, как осенью 1972 года, при первых эффектах разрядки, ощутимых после встречи в верхах Брежнева с Никсоном, я разговорился с успешным московским математиком. Он стал объяснять мне, почему не подписал протестную петицию по поводу нового раунда политических судилищ в Чехословакии. Для него это представляло смену позиции, потому что до этого он был активным организатором сбора подписей под такими воззваниями. «Просто теперь это ещё одна «пустая бумага», – в отчаянии сказал он. – Твоя совесть тебе говорит, что молчать нельзя. Но ты знаешь, что из этого обращения ничего не выйдет, мы не раз пробовали, но безрезультатно, разве что другие люди страдали». Он имел в виду множество людей, которых исключали из партии и выгоняли с работы за подписи под такими петициями.

Чувство бессмысленности и разочарования овладело даже самыми закалёнными активистами.

Когда Синявский и Даниель вернулись домой после долгих лет вынужденной ссылки, они не присоединились к рядам активных диссидентов и вели себя тихо.

Наталья Горбаневская, молодая поэтесса, помещённая в психиатрическую лечебницу за короткую демонстрацию протеста против вторжения советских войск в Чехословакию на Красной площади, по выходу из неё вернулась к занятиям поэзией и посвятила себя воспитанию ребёнка, а не возобновила прежнюю диссидентскую деятельность.

|  |  |

Другие, как, например, Лариса Богораз, Анатолий Марченко и Александр Гинзбург – на фото выше [23] залегли на дно на долгие месяцы, так как им было запрещено возвращаться в Москву. Марченко в конце концов отправили в 1975 году в отдалённую ссылку в Чуну за то, что он нарушил запрет на возвращение в Москву, а Гинзбург балансировал на грани ареста всякий раз, когда нелегально приезжал в Москву помогать семье Солженицына с отъездом. (Потом он станет агентом писателя в Москве и будет распределять средства на помощь нуждающимся диссидентам).

Андрею Амальрику (фото), другому видному диссиденту, угрожали новым сроком в Сибирских лагерях, когда, проведя в них шесть лет, он попытался возобновить свою деятельность. В конце концов, под безжалостным напором со стороны КГБ, он был вынужден эмигрировать в 1976 году.

Мне со стороны вначале показалось логичным, что заря разрядки вдохновит советских интеллектуалов, особенно учёных и исследователей, на объединение вокруг мыслей Сахарова и Медведева, касающихся более свободного и прямого обмена визитами и информацией с Западом. Но молчание по поводу этих тем было оглушительным. Объясняется это тем, что власти строго контролировали все каналы поездок на Запад и контактов с иностранцами и сделали из этого контроля ещё один рычаг продвижения идеологического конформизма.

Часто, как мне сообщили, даже выход за очерченные рамки, не говоря о явном выражении несогласия, являлся предлогом для немедленного исключения учёного из списков заграничной делегации, или для недопущения исследователя к контактам с иностранными гостями. Я лично был наслышан о случаях, когда те, кто слишком активно общался с людьми с Запада и был шибко разговорчивым с ними, исключались из кандидатов на следующую поездку. Люди стали заботиться о чистоте своих личных дел и старались демонстрировать благонадёжность.

«Вот вы, американцы, совсем не понимаете, как это работает тут у нас, – с усмешкой сказал мне один молодой биолог. – Вы считаете, что разрядка автоматически сделает нашу систему более открытой. Для надёжных «партийных» учёных это «дело хорошее». Они ездят и ездят. А мы, все остальные, должны стараться вести себя как можно лучше, если хотим, чтобы у нас сохранился шанс. Так что, видите ли, разрядка дала властям новый способ вознаграждать и наказывать нас».

Киносценарист среднего возраста, ездивший в Восточную Европу, но не допущенный до стран Запада, был очень язвителен в своих замечаниях. «Я знаю писателей, которые подпишут любое воззвание, разоблачат хоть Сахарова, хоть кого, на кого им укажут власти ради того, чтобы опубликоваться или поехать за границу, – сердито сказал он. – Знаю учёного, который ни перед чем не остановится ради поездки в Японию. Вы не понимаете, как это засасывает. Девяносто процентов пойдут на такое. За трёхнедельную командировку в Японию они донесут даже на своих коллег».

«Технология репрессий отточилась за последние годы, – говорил мне Рой Медведев. – Раньше всё подавлялось с запасом. Сталин убивал людей миллионами, тогда как ареста тысячи человек было достаточно для полного контроля. Наши руководители никогда не знали достаточной меры и не умели не заходить далеко. Но понемногу они поняли, что не обязательно сажать людей в тюрьмы или психбольницы для того, чтобы заставить их молчать. Есть и другие пути.

Само акцентирование внимания на сталинском массовом терроре со стороны Солженицына и других заставило иностранцев закрыть глаза на куда более мощный механизм подавления свободы, построенный в Советском Союзе к 1970-м годам. Современный советский авторитаризм более действенен, хотя и не обладает такой тотальной эффективностью как сталинский, потому что почти полный конформизм общественной жизни достигается без повального физического насилия. Люди уж обработаны таким образом, что стремятся «соответствовать».

КГБ остаётся сильнейшим аппаратом – по оценкам западных экспертов, ряды этой организации насчитывают около полумиллиона человек. То тут, то там, на улицах Еревана или Риги я замечал слежку за собой, в Центральной Азии тайная полиция не пускала никого в ресторан, пока мы там ужинали, а однажды шины моего автомобиля, который я поставил у дома, где жил Сахаров, оказались проколотыми, а из окон ночного «такси» за мной бдительно присматривали.

Самое сильное визуальное впечатление о мощи людских ресурсов советских спецслужб я получил во время визита президента Никсона в Москву в конце мая 1972 года. Его самолёт приземлился в аэропорту Внуково, примерно в тридцати километрах к юго-востоку от центра Москвы. Тысячи милиционеров в серой форме выстроились по всему протяжению его маршрута. Позади них можно было видеть вторую шеренгу людей в штатском, слонявшихся вплоть до самого аэропорта. Эти сумрачные личности виднелись из-за каждого дерева по много сотен человек на каждом километре. Я не мог не подумать о том, чем же может эта армия заниматься в обычное время – слежкой за людьми, установкой «жучков» в телефоны, составлением дел, допросами, шантажом, обысками, арестами?

Балет Большого театра дал в честь Никсона «Лебединое озеро», и зал, как мне рассказывали знакомые, был упакован офицерами КГБ и членами их семей с разбавлением прочими высокопоставленными чиновниками и верными партийцами. Артисты из Большого говорили, что комитетчиков автобусами привозили из провинции для обеспечения полной благонадёжности публики. Музыкант театрального оркестра потом жаловался друзьям, что «зал был мёртвым» в тот вечер, в публике совершенно не было настроения. «Чувствовалось, что люди пришли не ради зрелища, – говорил он. – Они просто не знали, как реагировать».

Архипелаг советских трудовых лагерей в 1970-е годы насчитывал два миллиона населения, по западным оценкам (советских данных никогда не публиковалось), включая от 10 до 20 тысяч политзаключённых, начиная от украинских, литовских, армянских и других националистов и верующих, отказывавшихся служить в армии из-за своих религиозных убеждений или пытавшихся дать своим детям религиозное образование, до демократов-диссидентов, известных на Западе. Это – большой контингент, но ему очень далеко от миллионов, заключённых под стражу при Сталине.

Их число не только намного меньше, но нет больше и произвольного террора сталиниской эпохи. Большинство простых людей никогда в жизни не соприкасается с КГБ, хотя досье на каждого имеется в специальном подразделении, называемом pervy otdel любого советского завода, института, агентства или колхоза[24]. Даже диссиденты допускали, что сознательно шли на риск быть арестованными за их протесты, в то время как простые граждане, не вступавшие в конфликт с линией партии, обычно не преследовались тайной полицией.

моё интервью на лубянке отступление

Для тех, кто в политическом отношении переступал грань, самым эффективным и широко использовавшимся методом контроля было занесение в экономические чёрные списки. Эту технику в прошлом применяли на Западе в период «охоты на ведьм» и во время Красной угрозы[25], но она является куда более эффективной при централизованной экономике, когда государство является единственным работодателем и индивидуум обязан в течение всей своей трудовой жизни иметь трудовую книжку, где помечается его статус, как профессиональный, так и политический[26], и где каждое учреждение и предприятие имеет свой pervy otdel, осуществляющий проверку политического прошлого новых работников.

Люди на Западе, в большинстве своём, скорее всего забыли о вторжении в Чехословакию, но советские либералы очень хорошо запомнили этот год как начало внесения людей в чёрные списки и как дату усиления репрессий, особенно экономических, потому что Кремль испугался, что зараза чешского либерализма распространится среди советской интеллигенции. Брежнева, похоже, особенно возмутило то, что он увидел во время своего визита в Прагу в конце февраля 1968 года, потому что возвращению домой он сразу же выступил с важной речью, где обещал, что советские «ренегаты не останутся безнаказанными». Русские поняли, что грядёт жёсткое преследование инакомыслящих.

В самом деле, как сказал мне Михаил Агурский (фото), системный аналитик, рассказавший мне о некоторых особенностях работы Библиотеки имени Ленина, он сам и другие евреи вдруг обнаружили, что посты, на которые их прочили, вообще исчезли весной этого года из списка вакантных. Это произошло потому, что евреи были известными подписантами протестных петиций, и администрация учреждений с осторожностью относилась к тому, чтобы брать их на работу. Летом нескольким математикам из МГУ были объявлены выговоры, а некоторых других уволили с работы. То же самое стало происходить с учёными, замеченными в нонконформистских настроениях в ВУЗах по всей стране, от Ленинграда до Новосибирска, города в Западной Сибири. Волна увольнений и понижений в должности привела интеллигенцию в уныние.

Я слышал о слишком большом числе таких случаев, чтобы перечислить все, но пара из них являются очень характерными для иллюстрации мощи государства, выступающего единственным работодателем, которое очень легко может скомандовать нонконформистам: «к ноге!» Один приятель рассказал мне о коммунисте Леониде Петровском, родом из семьи лояльных большевиков, прадед которого был в 1922 первым председателем организации, которая потом станет называться «Верховный Совет СССР». Сам Петровский занимал хорошую должность исследователя в музее Ленина в Москве. По мере того, как развивались события в Чехословакии и в Москве, он, как и другие, стал опасаться возникновения новой волны сталинизма. Он выступал против неосталинизма на разных закрытых встречах и частным порядком распространял документы, предостерегавшие от реабилитации Сталина. Одна из его статей была опубликована за границей, в Швеции.

Петровского тут же исключили из партии и выгнали с работы. Раньше он хорошо подрабатывал статьями по истории и идеологии Советов, публикуя соответствующие статьи в центральных газетах, но теперь этот канал оказался перекрытым. Некоторое время ему удавалось тискать статейки в провинциальных газетах, где пока не знали о том, что в чёрном списке, но потом ему перекрыли дыхание и там.

«Семье его тяжело пришлось, – сказал мне приятель, он был другом Петровского. – Его жена – простая школьная учительница, получает меньше ста рублей в месяц, а у них двое детей. В Москве вчетвером на такие деньги не проживёшь. Он вообще никакой работы не мог найти. Они были в отчаянии. Памятуя о своём славном партийном прошлом, Петровский обратился в ЦК с просьбой дать ему хоть какую-то работу. Ответа не получил. Долгое время спустя, по крайней мере через год, его пригласили и дали работу в госархиве. Больше у него нет охоты протестовать. Он – хороший, честный человек, но ведёт себя тихо. Боится».

Комбинации таких приёмов устрашения бесконечно разнообразны, но цель их, и достигаемый эффект почти всегда одинаковы. Как-то раз я встретил историка, крупного, нескладного мужчину с грустным взором и видом оскорблённой невинности, которого в течение семи лет безжалостно увольняли с любой работы, если он её находил, за одну-единственную подпись под воззванием в защиту Синявского и Даниэля. В 1966 году его незаконно уволили с должности в издательстве «Искусство», где он проработал много лет. Он попытался восстановиться на работе по суду, но всё оказалось бесполезно. Как он мне рассказал, судья уже был готов вынести положительное решение в его пользу, когда пришло тайное указание сверху отказать в ходатайстве. Позже он находил временные работы – в школе, в институте, в книгохранилище библиотеки, и дошёл до того, что в отчаянии брался за любую работу типа книгоноши. Но политическая милиция находила его повсюду и он снова оставался без работы. Когда я с ним виделся, об так и не работал, пребывал в депрессии и жил на скромную зарплату жены, преподавателя иностранного языка в университете. Ему грозили годы и годы безработицы, потому что таких связей, как у Петровского, у него не было.

Я знал писателей, не публиковавшихся из-за чёрных списков почти десять лет, выживающих либо благодаря работающим жёнам, либо тому, что друзьям со связями в литературном мире удавалось протолкнуть их работы под псевдонимами. Некоторых не выгоняли с работы, но не продвигали по службе просто для острастки.

Возьмём в пример талантливого, симпатичного и дружелюбного физика Анатолия, 30 лет, который работал в институте в Обнинске (фото), примерно в 130 км от Москвы. В 1969 году, будучи коммунистом, он написал письмо в обком партии Калужской области с вежливой просьбой пересмотреть дела двух своих коллег-учёных, на которых были наложены строгие взыскания за какие-то мелкие отклонения от политики партии. Письмо было личное, конфиденциальное, выдержанное в стиле, в котором обычно член партии обращается к вышестоящим, когда возникает проблема. Люди опытные, конечно, понимают, что конфиденциальность в таких случаях является не более чем мифом, но совестливый Анатолий пытался помочь друзьям.

Был созван научный совет института. Председательствовавший на нём уведомил 32 других члена совета о том, что письмо Анатолия показывает его политическую незрелость и предложил понизить его в должности (как он мне сказал, таким было распоряжение обкома). Несмотря на то, что другие члены совета знали его с хорошей стороны, как талантливого учёного, лишь один выступил в его защиту, недоумевая, почему так много шума делается из одного вежливого письма. Тут же сразу несколько человек набросились на защитника Анатолия, обвиняя его в том, что он идёт против воли председателя совета. Больше никто не осмелился и слова сказать. Проголосовали тайно. Все 33 члена совета, включая выступившего в его защиту, проголосовали за понижение Анатолия в должности. Я слышал множество подобных рассказов о коллективно налагаемых санкциях, где все действовали согласно воле партии даже и против своей совести и несмотря на предполагаемую конфиденциальность голосования. Некоторые диссиденты называли такую стадную покорность «нашим величайшим стыдом».

Никто из этих троих, ни Петровский, ни историк из издательства «Искусство», ни Анатолий, не был закоренелым диссидентом. Как многие другие, они были лишь пассивно разочарованы положением дел в стране и лишь время от времени совершали какие-то открытые действия. Но занесение в чёрные списки, понижения в должности и экономическое давление – всего этого с лихвой хватило на то, чтобы раз и навсегда их утихомирить и отбить охоту к подобным действиям у целого сегмента советских граждан, могущих в противном случае стать сторонниками Сахарова и вне всякого сомнения последовавших бы тенденции конца 1960-х, приветствующей открытые дебаты и инакомыслие. Но на протяжении минувших пяти лет, коалиция, ведомая Брежневым, сумела повернуть время вспять и увести этот аморфный, но важный слой, коим является интеллигенция, в сторону от активности и духа «шестидесятников», и набросить на него вполне работающую узду.

В своей тактике, используемой против закоренелых диссидентов, режим стал жёстче, но менее, чем раньше склонным к применению средств поражения избыточной мощности.

Некоторые из инакомыслящих связывают это усовершенствование с именем Юрия Андропова (фото), ставшего начальником КГБ в 1967 году, и считавшимся, по очень широко распространённой молве, самым умным из членов Политбюро. Разрядка тоже способствовала большей осмотрительности. Демонстрации применения суровых мер стали избегать накануне потенциально резонансных событий типа визита какого-нибудь крупного западного лидера, переговоров Восток-Запад или перед поездками Брежнева за границу. Где-то в провинции, куда иностранной прессе и дипломатам доступа не было, облавы и суды могли идти при этом своим чередом. Но тайная полиция Москвы стала планировать свои репрессии с умом, дозируя их в зависимости от известности диссидентов. Одни из них вызовут несомненную симпатию и поддержку со стороны Запада, а если власти прижмут какую-то малоизвестную личность, то этого никто и не заметит, и разрядка никак не пострадает.

Сахарова и Солженицына, возможно, избавили от более сурового наказания, но участь их друзей оказывалась куда менее завидной. Я уже говорил о преследовании коллег Сахарова.

После того, как выслали Солженицына, один его друзей, кибернетик Александр Горлов (фото 2001 года), случайно заставший разгром дачи Солженицына агентами КГБ в 1971 году, был без церемоний выгнан с работы и, таким образом, пожизненно занесен в чёрные списки только за это единственное действие в пользу писателя.

Куда хуже был удел худощавого молодого активиста Габриэля Суперфина, который время от времени работал как секретарь, пишущий под диктовку, у Солженицына.

Его увезли в провинцию, в Орёл, не давали ни с кем контактировать восемь месяцев, а потом, когда в суде он попытался отказаться от признаний, безжалостно выбитых из него на допросах, приговорили к семи годам лагерей и ссылке в Сибирь. А ведь его грех был куда меньшим, чем провинность самого Солженицына.

Таких случаев – несметное число, потому что советские власти с постоянной извращённостью ранжируют диссидентов подобно тому, как это делается в самой их официальной иерархии. Люди, обладающие престижем, могут легко отделаться за действия или слова, за которые малоизвестную личность просто угробят.

Лидия Чуковская, писательница-иконоборец, в конечном счёте изгнанная из Союза писателей за то, что дала кров Солженицыну и поддерживала Сахарова, несколько раз указывала на то, что «маленьких людей» в отдалении от Москвы судили и приговаривали лишь за то, что находили у них её антисталинские работы, тогда как она сама, благодаря своей известности и семейным связям, всё ещё была на свободе. Такие намеренно применяемые двойные стандарты не только изолируют, но и мучат более известных диссидентов, терзаемых чувством вины за то, что другие за высказывание своего мнения рискуют куда больше, чем они сами.

Ещё одна деморализующая методика, применяемая КГБ с огромной эффективностью, состоит в том, чтобы натравить одну диссидентскую фракцию на другую и сыграть на естественном страхе самозащиты инакомыслящих, вынужденных всегда быть начеку против стукачей. Я помню, с какой болью говорил мне один писатель о том, как тайная полиция распространила губительные для него сведения о том, что он был их агентом, что отравило его отношения с другими. Хотя полемику Сахаров-Солженицын-Медведев КГБ не организовывал, её язвительная личностная сторона имела трагические последствия, настроив и без того сокращающийся слой диссидентов друг против друга.

Но самым известным и опустошительным случаем было дела Петра Якира (фото), отец которого, один из виднейших красноармейских генералов, был репрессирован и казнён Сталиным в 1937 году.

В возрасте 14 лет Пётр попал в лагеря, где провёл 16 из своих 30 лет. Когда я встретился с ним, он был почти пятидесятилетним самоуверенным и приветливым, много пьющим мужчиной с всклокоченными волосами. Яростные и грубо-приземленные антисталинские высказывания Якира сделали его знаменитой в диссидентской среде фигурой, своего рода отцом и примером для молодых активистов. Он стал важным источником информации для иностранных корреспондентов, которые охотились за выходившим раз в два месяца бюллетенем «Хроника текущих событий», основным диссидентским изданием, беспристрастным фиксатором активности диссидентов и репрессий против них. Экстравагантность и нескромность Якира беспокоили более осторожных инакомыслящих, считающих, что в его круг проникли информанты. К сожалению, они оказались правы.

В конце 1971 года власти решили разгромить «Хронику» и сеть её «корреспондентов». К середине 1972 года они сосредоточились на Якире и его друге Викторе Красине (фото), ещё одном ветеране сталинских лагерей. Оба были арестованы, месяцами держались в изоляции и, в конце концов, оказались сломлены допросами до такой степени, что ложно признались в связях с эмигрантскими группами на Западе и донесли на многих из своих товарищей. Множество интеллектуалов из разных городов страны, возможно их число доходило до двухсот, были допрошены и представлены для душераздирающих очных ставок с Якиром и Красиным, призывавших их признаться в противоправной деятельности, частично реальной, частично надуманной потому что «КГБ уже всё знает». Воздействие этих двоих на диссидентское движение оказалось разрушительным. Слишком многие считали Якира оплотом надёжности и были бесконечно разочарованы, когда он начал во всём признаваться. Они утратили последние иллюзии не только насчёт него лично, но и оставили последнюю надежду добиться совместными усилиями хоть какой-нибудь либерализации советского общества.

«Было больно, невыносимо больно даже говорить об этом» – сказал мне один ленинградский диссидент.

«Я в эти игры больше не играю, – сказал седовласый переводчик из Москвы. – Якир и Красин показали, что принадлежность к организации опасна как с политической, так и моральной точек зрения. С политической потому, что тебя могут арестовать, а с моральной, потому, что любая такая организация может быть переполнена доносчиками и коррумпирована изнутри».

Как это ни парадоксально, разрядка представила тайной полиции ещё один способ без особого скандала разделываться со слишком известными и не желавшими превращаться в стукачей диссидентами. Этим новым методом стала высылка из страны. Тактика вообще-то не была совсем уж новой: Ленин и старые большевики так избавились в своё время с видными интеллектуалами-коммунистами после революции. Сталин изгнал из СССР в 1929 году своего соперника Троцкого. В 1970-е годы главной мишенью для высылки стал Солженицын. Советские власти спешно депортировали своего самого колкого критика и с облегчением вздохнули, избавившись от него. Как бы ни был Запад смущён этой высылкой, он не мог ничего изменить и ему осталось лишь радоваться тому, что с Солженицыным не было покончено пулей в голову, или тому, что его не отправили гнить до конца своих дней куда-нибудь в Сибирь. Для Москвы его депортация была чрезвычайно успешным ходом. Полгода спустя его книги всё ещё расходились как горячие пирожки среди разочарованных строем интеллектуалов, но его влияние и вес стали куда менее ощутимыми.

Многие на Западе даже не заметили, что схожим образом власти разделались с целой школой диссидентов, ведших себя вызывающе и выступавших с громкой критикой. Подобно Солженицыну на Запад были выпихнуты многие инакомыслящие, затерявшиеся в потоке еврейской эмиграции, хотя не все они были евреями: виолончелист Мстислав Ростропович, поэт Иосиф Бродский, писатели Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Анатолий Якобсон, сатирик и литературный критик Андрей Синявский, физик Валерий Чалидзе, публицист Александр Янов, драматург и бард Александр Галич, известный филолог и друг Солженицына Ефим Эткинд и другие. Некоторых из них КГБ прямо предупредил, чтобы они либо убирались на Запад, либо их отвезут в Сибирь после суда и приговора.

Дело Павла Литвинова (фото) является очень характерной иллюстрацией этой новой тактики. Правнук сталинского министра иностранных дел Максима Литвинова Павел – высокий, крепкий, похожий на ирландца молодой человек с улыбкой, располагающей к общению и естественными нескованными манерами. За участие, вместе с шестью другими, в демонстрации протеста против советского вторжения в Чехословакию на Красной площади 25 августа 1968 года, он был сослан в захолустную и страшно холодную сибирскую деревушку у границы с Манчжурией. Несмотря на то, что он был физиком по образованию, а в местной школе не хватало учителя физики, ему пришлось трудиться простым рабочим на месторождении плавикового шпата. Когда в декабре 1972 года он вернулся в Москву, то оказалось, что он не может ни устроиться на работу, ни прописаться в Москве на прежнее место жительства к жене и двум маленьким детям. При разработке дела Якира его допрашивали и уговаривали, что устроят на работу и пропишут, если он согласится сотрудничать с КГБ. Он отказался. Каким-то образом ему удалось устроится репетитором и подрабатывать переводами научных работ с английского и восстановить прописку, но он снова принялся за правозащитную деятельность и имел несколько приводов в КГБ.

События достигли апогея вечером 5 декабря 1973 года, когда Павел направился на краткий ежегодный пикет правозащитников на Пушкинской площади. За полквартала от неё его окружили четверо, сказав, что они из КГБ. Приказали ему пройти с ними. «Я отказался, – скажет мне Павел позже. – Попросил их предъявить удостоверения. Они мне ничего не показали. Их главный, приземистый коротышка с неприятным лицом и боксёрским носом, вдавленным в него, заявил: «не пойдёшь, окажешься устроителем драки и загремишь за хулиганство на пятнадцать суток». Ну, я согласился пройти». Они привели его в местное отделение милиции, где главарь отвёл Павла в крохотную комнатушку, и там они беседовали минут двадцать. Павел с юмором рассказал мне, что коротышку со вдавленным носом он сразу же окрестил «спонсором», потому что тот «знал про меня всё, историю всей моей жизни, личные подробности, всё про семью. Он был, наверное, закреплён за мной.

«Так, Литвинов, – сказал гебист, – я вижу, что ты опять принялся за старое. Ты же понимаешь, что мы этого не потерпим. Мы таких делишек не дозволяем. Тебе лучше прекратить их, потому что иначе ты окажешься в куда более хреновых условиях, чем в прошлый раз, причём на долгие годы». Павел сразу же понял, что это намёк на длинный срок в лагере. Но спонсор вышел с альтернативным предложением. «Мы знаем, что у тебя есть приглашение с Запада и с Израиля, – продолжил сотрудник. – Если ты подашь заявление на выездную визу, то это будет лучшим решением проблемы для всех. В противном случае – поедешь на Восток».

Альтернатива была чёткой. «Он мне ничего вроде не обещал, но, конечно, мы пришли к взаимопониманию. – сказал Павел. – Они, должно быть, знали в каком отчаянном положении с точки зрения собственного будущего я нахожусь, из чего я секрета никогда не делал. Я даже с друзьями говорил о загранице. Конечно, КГБ предпочитает выдворять известных людей за пределы страны, а не везти их в Сибирь, потому что скандала при этом меньше».

В течение месяца Павел подал заявление на эмиграцию и два месяца спустя уже был в Америке. Этот шаблон работал в нескольких важных делах с предоставлением одного и того же выбора: либо человек едет на Запад навстречу забвению, либо его медленно губят дома. Достаточно большое число людей, по примеру Литвинова, выбрали первое и навсегда были потеряны для диссидентского движения.

«Мы чувствуем себя так одиноко, – пожаловалась мне одна из женщин, оставшихся на родине. – Сначала Солженицын, потом Некрасов, Галич, Литвинов и все другие. Жить в Москве сейчас – это как жить на Луне».

[1] Хедрик Смит просто буквально передал это слово в латинской транскрипции и, если его прочитать по-английски, оно будет звучать «интеллиджент» (ср. «Интеллидженс сервис» – английская разведка). Чтобы оно звучало по-русски, как «интеллигент», следовало написать нечто вроде: intelliguent. Прим. перев.

[2] Сахаров, А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе: с прил. Всеобщей декларации прав человека. – Франкфурт–на–Майне: Посев, 1968. – 63 c.

[3] Картина американского художника Гранта Вуда, «Американская готика» созданная в 1930 году, является одним из самых узнаваемых (и пародируемых) образов в американском искусстве XX века.

[4] Основателями Комитета стали, вместе с Сахаровым, В.Чалидзе и А.Твердохлебов. Деятельность Комитета сошла на нет к середине 1970-х годов, после эмиграции Чалидзе в США и выхода из него Твердохлебова.

[5] Сахаров ссылается на первый роман Чарльза Диккенса, «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836 г.) о клубе путешествующих по Англии и наблюдающих «человеческую природу».

[6] Разумное основание, суть и смысл. (фр.)

[7] В оригинале (an American-Jewish dissident activist), что, конечно же, является типографской опечаткой. Боннер никак не могла быть «американкой»: она родилась в Туркмении от отца – армянина и матери – еврейки и прожила всю свою жизнь в СССР и в России, уехав в США к детям лишь в 2006 году, где и умерла в 2011-м.

[8] Неверная информация со стороны Хедрика Смита, (которую вполне сознательно могла ему предоставить сама Е. Боннер). Её мать – Руфь Григорьевна Боннэр (1900—1987), была приговорена в 1938 году к 8 годам лагерей, как член семьи изменника родины.

[9] Опять неверно. Они поженились в 1972 году.

[10] Дословный текст: «Но тогда наш социализм вообще не есть что-то новое, а является просто предельной формой того же капиталистического пути развития, которое есть, скажем, в Соединенных Штатах и в других западных странах. Разница только в крайней монополизации. Если это так, то нас не должно удивлять, что у нас возникают те же проблемы, что у них. Та же проблема преступности, та же проблема отчуждения личности, что и в капиталистическом мире. Только наше общество является предельным случаем. Оно предельно несвободно, предельно идеологически сковано и, кроме того, – и это, наверное, самое характерное – оно самое претенциозное, то есть претендует на то, что оно гораздо лучше других». (из архивов А.Д.Сахарова)

[11] Полного текста «квартирной» пресс-конференции А.Д.Сахарова на русском нет нигде в сети, есть только один-два сокращённых пересказа. Будем надеяться, что Хедрик Смит записал слова Сахарова точно. Прим.перев.

[12] Let History Judge: The Origin and Consequences of Stalinism, Alfred A.Knopf, New York, 1972.

[13] Отец Медведевых занимал должность заместителя заведующего кафедрой диалектического и исторического материализма Военно-политической академии имени Н.Г.Толмачева.

[14]Александр Медведев был приговорён к восьми годам и умер в заключении марте 1941 года, в возрасте 40 лет.

[15] On Socialist Democracy, Alfred A.Knopf, New York, 1975

[16] Речь идёт о письме 19 марта 1970 года, когда Сахаров, Турчин и Медведев направили в ЦК КПСС Брежневу, в Совет Министров Косыгину и в Президиум Верховного Совета СССР Подгорному открытое письмо с призывом провести демократизацию режима. Ответа на это послание диссиденты так и не дождались.

[17] Английское название: On Socialist Democracy.